ヤッコさんの部屋

文/中村のん

スタイリストの中村のんさんが綴る、エキサイティングで自由の息吹に満ちた〝70's原宿〟と、恩師である高橋靖子さんの物語。第3回目は、「SDGs」や「サステナブル」はもちろん、「ライフスタイル」という言葉すらなかった時代における、ライフスタイルがテーマ。1973年。それは私たちが〝暮らしのおしゃれ〟に目覚めた年でもあったのかもしれない。

手紙と電話だけで交流していたヤッコさんと初めて会ったのはいつ、どこでだったのか。

2005年に書かれたブログ『高橋靖子 千駄ヶ谷スタイリスト日記』にはこのように記されている。

「服装」に掲載されている私のエッセイを読んで、分厚い手紙を、一冊の本ができるくらい送ってくれる少女がいた。返事は書いていたけれど、本人に会うのはなんだか気恥ずかしくてなかなか「お会いしましょう」と言えなかった。

ある日、アパートの私の部屋に大勢の友達を呼んだとき、思い切って彼女にも声をかけた。

オカッパの、日本人形のような顔に、木綿の少女服を着たのんちゃんが現れた。彼女は桑沢デザイン研究所の生徒だったが、この瞬間から、一生のお付き合いが始まったのだ。

いつからともなく仕事を手伝ってもらうようになり、緊急の時は、桑沢デザインの学生ホールに呼び出しをかけたりするようになった。

ところが私の記憶ではこうだ。

初めて会ったのは、「恋人の事務所の近く」ということで、ヤッコさんから指定された渋谷は宮益坂の喫茶店だった。二人だけで会うことがなんだか照れくさくて、当時仲の良かった友達に一緒に行ってもらった。私は早めに店に行き、ヤッコさんはちょっと遅れて入ってきた。エラの張った目鼻立ちのはっきりした顔から勝手に背の高い人を想像していたが、思いのほか小柄なことがまずは意外だった。体にフィットしたアーミーグリーンのセーターに包まれた大きなおっぱいに思わず目がいった。ロンドンに行くとオノヨーコさんとよく間違えられるとヤッコさんから聞いていたが、顔も体も、たしかに似ていると思った。

何を話したのかまったく覚えていない。席に着くと10分経つか経たないかといった辺りで「じゃ、私、次があるから」と、ヤッコさんはいなくなってしまったからだ。何十回も長電話を交わし合ってきてやっと会えたと思ったら、お互いの生の姿を確認し合っただけ、といった感じだった。

あまりにも短い対面だったからヤッコさんの記憶からこの日のことが消えていたとしても不思議はないが、2度目に会った日のこともヤッコさんの記憶とは違う。

私の記憶では次に会った場所は原宿のレオンだ。

レオンは今や原宿の伝説として語り継がれている神宮前交差点の角にあったセントラルアパート(現・東急プラザ表参道原宿)の1階にあった喫茶店だが、セントラルアパートに事務所をかまえる若きクリエイターや、今をときめくモデルや芸能人がサロン的にたむろっていることで当時も有名な店だった。私が編著として2019年に出版した『70s原宿 原風景』(DU BOOKS)に寄せてくれた原稿の中で、ヤッコさんはレオンについてこのように書いている。

セントラルアパートの一角、表参道に向かったところにある、ガラス張りのごく普通の喫茶店。私はその店を自分の居間のように思っていました。(略)

レオンがカッコいいということはなかったけど、そこに集まる人たちがレオンを特別な場所にしてゆきました。

山口はるみさん、伊丹十三さん(当時は一三さん)、浅井慎平さん、操上和美さん、鋤田正義さん、糸井重里さん…と挙げてゆけばきりがないけど、そういうプロフェッショナルな人たちと、まだ時代の予感だけでうごめいている若者たちが何の違和感もなく、混在していた場所でした。

京都からは、村八分のメンバーや、桑名正博さんが現れたし、加藤和彦さん、ジョー山中さん…etcがいました。

待ち合わせは店の外だった。ガラスのドアを開けて中に入ると、ヤッコさんと親しいとおぼしき女性が「今日も親衛隊がお待ちかねよ(笑)」とヤッコさんにささやいた。私とそう変わらない年齢だろうと思える男の子たちが数人、ヤッコさんを見るやいなや、私たちが座った席の近くに移動してきた。ヤッコさんはその子たちとフレンドリーに言葉を交わし、自然と私もそこに加わることになった。男の子たちがしきりに「加藤さんが・・・」と言い、ヤッコさんもその話に相槌を打ち、共通の知り合いに加藤さんって人がいるんだな~と、なんとなく聞いていたら、そのうち「加藤さん」とは、加藤和彦のことだとわかって心の中でびっくりした。私と同年代のこの子たちったら、あの加藤和彦のことを「加藤さん」なんて呼べちゃう関係なんだ!と(笑)。

当時、加藤和彦は妻、加藤ミカをヴォーカルにサディスティック・ミカ・バンドとして活動していて、その音楽性はもとより、グラムっぽい衣装も時代の先端をゆくカッコよさだった。日本人離れしたプロポーションとセンスのトノバン(加藤和彦)&ミカのカップルは、ファッション好きな若い子たちの間で超あこがれの存在だった。二人の住む部屋を紹介する雑誌のページで見た、玄関を入ってすぐの廊下の壁際に、トノバンのロンドンブーツとミカのハイヒールなど、二人のキッチュな靴がずらっと並べてある光景にさえ興奮して、そのページを切り取ってスクラップしていた私だった。

この日、ヤッコさんとはレオンで別れ、そのあと、私は初対面の男の子たちから誘われるまま、その中の誰かの原宿の小さなアパートの部屋に移動した。ナンパとかそういうことではなく、レオンはそんな流れもよく起こる店だった。

ヤッコさんの家に初めて行ったのはレオンで会ってからまもなくだった。ヤッコさんの記憶にあるように「大勢の友達を呼んだとき」ではなく、私は一人だった。

ヤッコさんが住む「静雲アパート」は、明治通りのビームスの二本目の裏道に当たる場所であり、キャットストリートからちょっと路地を入った辺りだったが、当時ビームスはまだなく、キャットストリートという名称もなかった。

3階建ての白いアパートの外についた深緑色の螺旋階段が可愛らしい建物で、ヤッコさんの自宅兼事務所は2階の一番奥だった。深緑色のドアを開けると、すぐ左手にガス台と流し台だけの小さなキッチンシンクがあって、部屋の一番奥まで見渡せる小さな部屋だった。

デヴィッド・ボウイやT・レックスや山本寛斎さんなどとお仕事をした、という華やかな経歴から想像するイメージとはかけ離れた雰囲気の部屋だった。

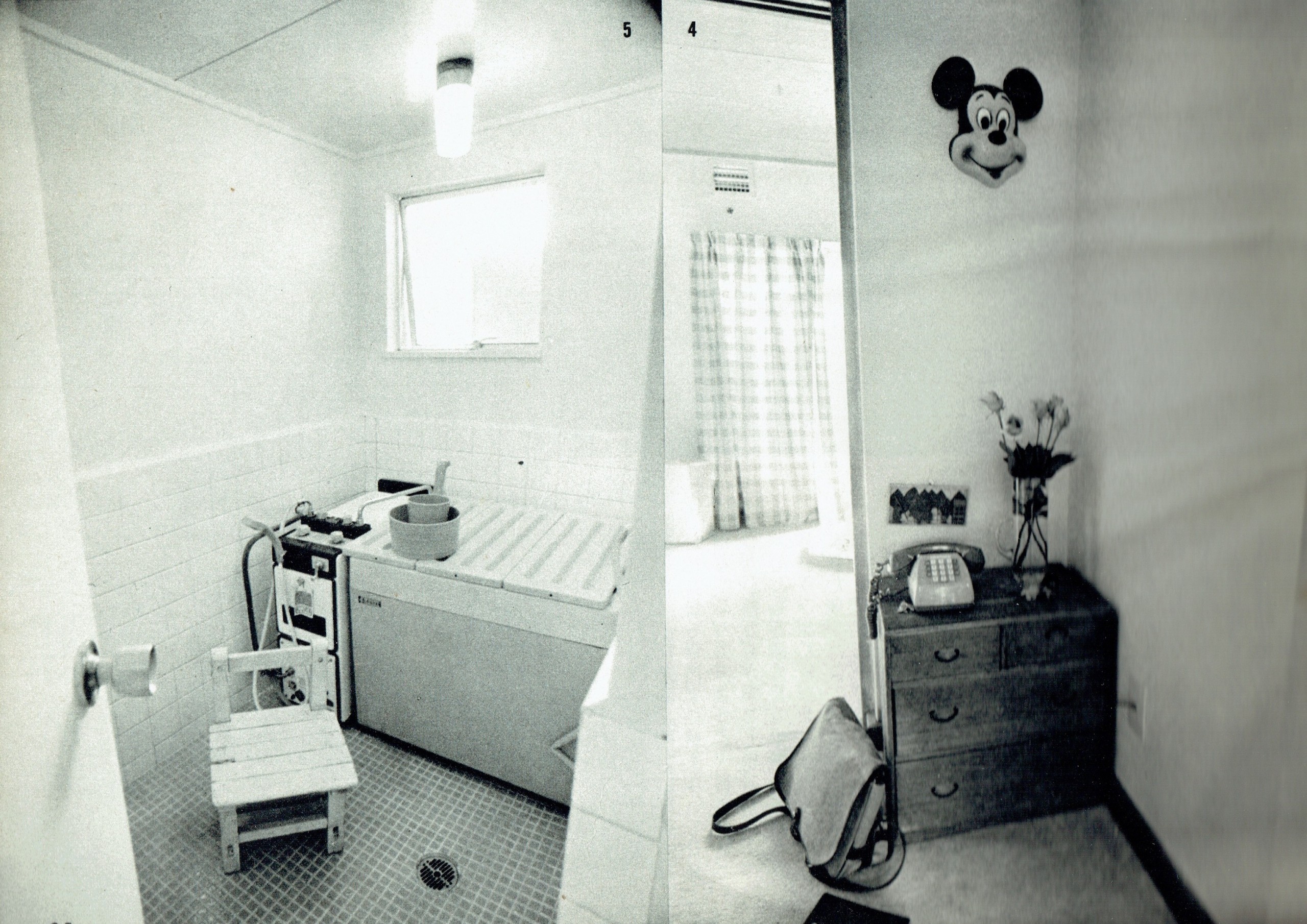

ヤッコさんの部屋が紹介された1973年の早春号の『私の部屋』(婦人生活社)が今、私の手元にあるが、ここでヤッコさんはこう言っている。

私の部屋にあるのは、お風呂とふとんとステレオとストーブ、スペインとモロッコのお皿が5枚ずつとイタリーの紅茶茶碗が2つ。

このほかにはなんにもありません。

アリシア・ベイローレルの『地球の上に生きる』(草思社)の日本語版が出版されたのは1972年、そして、「お金をかけないでシックに着こなす法」というサブタイトルの片岡義男さん翻訳の『チープ・シック』(草思社)が出版されたのが1977年。どちらも世界的ベストセラーとなり、今なお、バイブルとして受け継がれている本だが、私は当時買った2冊とも、今も大切に持っている。

「SDGs」や「サステナブル」といった言葉を聞かない、目にしない日はないほど、地球環境問題に盛り上がっている昨今だが、70年代という時代ですでに「自然回帰」「ものをもたない、無駄にしない暮らし」を提唱する動きは始まっていた。ただし、それはヒッピーを中心とした若者によるもので、そこに加わったのは、ミュージシャン、アーティスト、サーファー、ファッション関係者、自然食に関心のある人たちといった感じだった。ヤッコさんはこの新しいライフスタイルをいち早く取り入れている一人だったのだ。

ここでちょっと、私が生まれてからヤッコさんと出会うまでの短い人生における環境、当時の東京の一般家庭のライフスタイル、そして、時代背景について触れておきたい。

私が生まれた1956年(昭和31年)は、日本経済白書が「もはや戦後ではない」と発表した年だ。

結婚して大阪から東京に引っ越してきた若い夫婦(私の両親)は、世田谷区九品仏の商店街の下駄屋の2階をとりあえず間借りして私を生み、そのあとすぐ抽選に当たって世田谷区内の団地に引っ越した。なので、私には赤ん坊のときにいた九品仏の記憶はない。

抽選に当たったとき、どれだけ嬉しかったかを母から何度も聞いてきた。昭和30年代の若いカップルにとって、団地はあこがれの新しいスタイルの住居だったのだ。

物心ついたときからうちは洋式の水洗トイレだった。幼稚園も小学校も和式だったので、子どもながらに困ったことを覚えている。一軒家に住む友達の家も、ほとんどが和式のトイレで、汲み取り式の家庭も少なくなかった。まるで少女漫画にでていくるような、えんじ色の絨毯が階段に敷かれた、昭和初期に建てられた洋館に住んでいた同級生がうちに遊びに来るとトイレを見て、「いいなー、のんちゃんちに住みたい!」と羨ましそうにしていたことを覚えている。

扇風機が初めて我が家にやってきたのは4歳のときだった。嬉しくて嬉しくて「うち、扇風機買ったんだ~」と近所に言って回って、母から「そんなこと、言いふらすんじゃないの」と怒られた思い出がある。テレビは、最初は近所の家に見せてもらいに行っていた。1959年(昭和34年)の皇太子さまと美智子さまの御成婚のときはうちにはまだテレビがなく、母に連れられてよその家に行って御成婚パレードを見ていた。

その後すぐに我が家にもテレビがやってきて、それだけでなく、冷蔵庫、洗濯機、ステレオといった家電製品が次々、団地の狭い家にやってきた。電話がついたのはたぶん、小学校高学年になってからだ。それまでは隣の家の電話を使わせてもらっていた。

ちなみに、日本の原子力発電の運転開始は1963年、日本初の商業原子力発電が幕を開けたのは1966年であり、本格化していったのは70年代に入ってからだ。

日本において「高度成長期」とされているのは50年代から70年代にかけてであり、私の親世代はまさしく高度成長の波に乗って、物が増えてゆくことに大きな喜びと幸せを感じながら頑張ってきた人たちだ。ところが、1973年にオイルショック(石油危機)が起こり、この年は日本の高度成長期の終焉の年とされている。

ヤッコさんの「なんにもない部屋」が紹介されたのは、そんな1973年だった。

このページの中でヤッコさんはこんなことも言っている。

たとえば、ちょっと長い旅をしてみると、ひとはシンプルに生きられるということをしみじみ感じますが、この部屋も、もしかしたら私の旅の一部分なのかもしれません。明日、カバンを持ってどこかへ行ってしまってもいいような……そんな部屋のまんまにしておきたいと思っています。

自分が育った時代と環境のなかで、家電製品がどんどん増え、はては百科事典の全集、クラシックレコードの全集、洋食器のフルセットと、物が増えてゆくことこそが豊かさだと刷り込まれていた私にとって、テレビもないヤッコさんの部屋の様子は目からウロコで、そして、とても新鮮だった。

桑沢デザイン研究所に入ったことをきっかけに(桑沢は渋谷のNHKの前にあり、原宿のヤッコさんの家には徒歩で行けたので)私は、アルバイトとしてヤッコさんの仕事を手伝うようになり、ヤッコさんの生活ぶりを深く知ることになった。事務所兼自宅だったので、仕事だけでなく、プライベートなことを頼まれることもあった。

「ちょっとお買い物に行ってきてくれる?」と食料品を買いに行かされる店は、竹下通りにあった自然食の「くろぱんや」か、原宿駅前のコープオリンピアの地下にあった「スーパーマーケットオリンピア」だった。「自然食」として売られているものを見るのも初めてなら、「自然食専門」の店があることも初めて知った(青山に「ナチュラルハウス」が出来たのは、これよりずっとあとだ)。輸入食品が豊富なオリンピアでは、うちの近所の八百屋では見たことのない野菜や果物を見て感動し、「メイプルシロップ」の存在を初めて知った。

ヤッコさんの住む「静雲アパート」は現在「キャットストリート」と呼ばれる道の脇にあったが、当時は「遊歩道」と呼んでいたこの道と竹下通りから続く商店街が交差する辺りに、定期的に無農薬野菜を販売する小さなトラックがやってきた。

トラックがくると、ヤッコさんと一緒に野菜を買いに行った。この八百屋さんをやっていたのはヤッコさんの友人であり、元々はクリエイターで、レオンの常連でもあったと聞いた。

いろんな生き方があるんだな~と思った。そして、おしゃれとは、服だけでなく、食べ物も、生活様式も、生き方そのものなんだと教えられた。

「ライフスタイル」という言葉が当たり前に使われるようになる以前のことだ。