「スポーツシャック」の

ヘビトラデイパック

完成記念特集①

小林泰彦×藤本孝夫

スペシャル対談!

撮影・文/山下英介

〝Mr.ヘビトラ〟小林泰彦さんが90歳にしてデザインした、究極の『ヘビトラデイパック』がついに完成! その制作を手がけたのは、日本を代表するバッグデザイナーであり、小林さんの〝ヘビトラ〟に深く影響を受けたと語る藤本孝夫さんである。これを記念して、2024年に出版した『ヘビトラ大図鑑』に収録されているふたりの対談を「ぼくのおじさん」に再掲載しちゃいます。いったいどんなバッグが完成したんだろう?と気になる方も、まずはこちらを読んで、予備知識を蓄えておこう!

真っ赤なミレーと

ブルーのラフマ

●11月28日19時〜よりオンラインショップで販売開始!

藤本 私は1965年生まれなのですが、中学生くらいで『POPEYE』などの雑誌を読むようになって、小林さんが提唱する〝ヘビアイ〟を知りました。初めて出会った本格的なバックパックは、フランスのミレー(Millet)のフレームザックです。確か神田に以前あったグリーンライフスポーツというお店で買ったんですが。

小林 そうですか。ぼくはラフマ(Lafuma)のほうが好きなんですよ。どうしてミレーが好きだったの?

藤本 そのころ、赤いザックがすごく新鮮だったんですよね(笑)。ミレーは赤、ラフマは青がイメージじゃないですか。最初は機能よりもそんなファッション的なイメージから入ったんですが、休日に釣りやキャンプに行くときに背負ったりして、次第にそうしたバッグから影響されるようになったんです。小林さんは昔から山登りをされていたんですよね? そういう興味からアメリカに惹かれたんですか?

小林 いや、昔の日本の山登りの文化って、ずっとヨーロッパが主流だったんですよ。明治時代にヨーロッパアルプスに行った人たちが伝えたものだから。そんな時代に生まれたぼくたちとしては、車社会のアメリカ人が山登りをするなんて思ってもみなかった。でも、行ってみたらちゃんと文化があって、それが1970年代にどっと入ってきたんです。それまでは一流の山道具はみんなフランス製でしたよ。金物だけはドイツ製だったけど。

藤本 小林さんが子供の頃は、まだナイロンのような化繊はなかったんですか?

小林 いや、化繊は第二次世界大戦中からありました。ステープルファイバー、略して〝スフ〟という繊維ですが、あれはひどいもんで、火鉢の近くに置いておくだけで溶けてなくなっちゃう。だから我々の世代にとって合成繊維って忌まわしい存在だったんですよ(笑)。それが戦後にナイロンやポリエステルが登場して、ようやく一人前になったというわけです。

小林さんは日本の戦時中を知る数少ない生き証人ですが、ヘビーデューティーの概念に、進駐軍やミリタリー製品は影響していたんですか?

小林 それは関係ないですね。だって軍隊が使っているものは大体ひどかったから。

米軍放出品はヘビーデューティーじゃなかった?

小林 あれはヘビーデューティーじゃないですね。靴もザックもヘビーすぎて、デューティーとしては落第です。でも戦後は物資がなかったので、軍隊から帰ってきた人は山を登るのにも編み上げの軍靴を履いて、背嚢を背負ってましたよ。モノ自体は本当にひどかったし、ぼくのような若者からするとイメージもよくなかったけど。ちゃんとした日本製の登山靴やザックが登場してきたのは、昭和30年代になってからですね。神田や神保町には当時から山道具屋さんが10軒くらいありましたから。

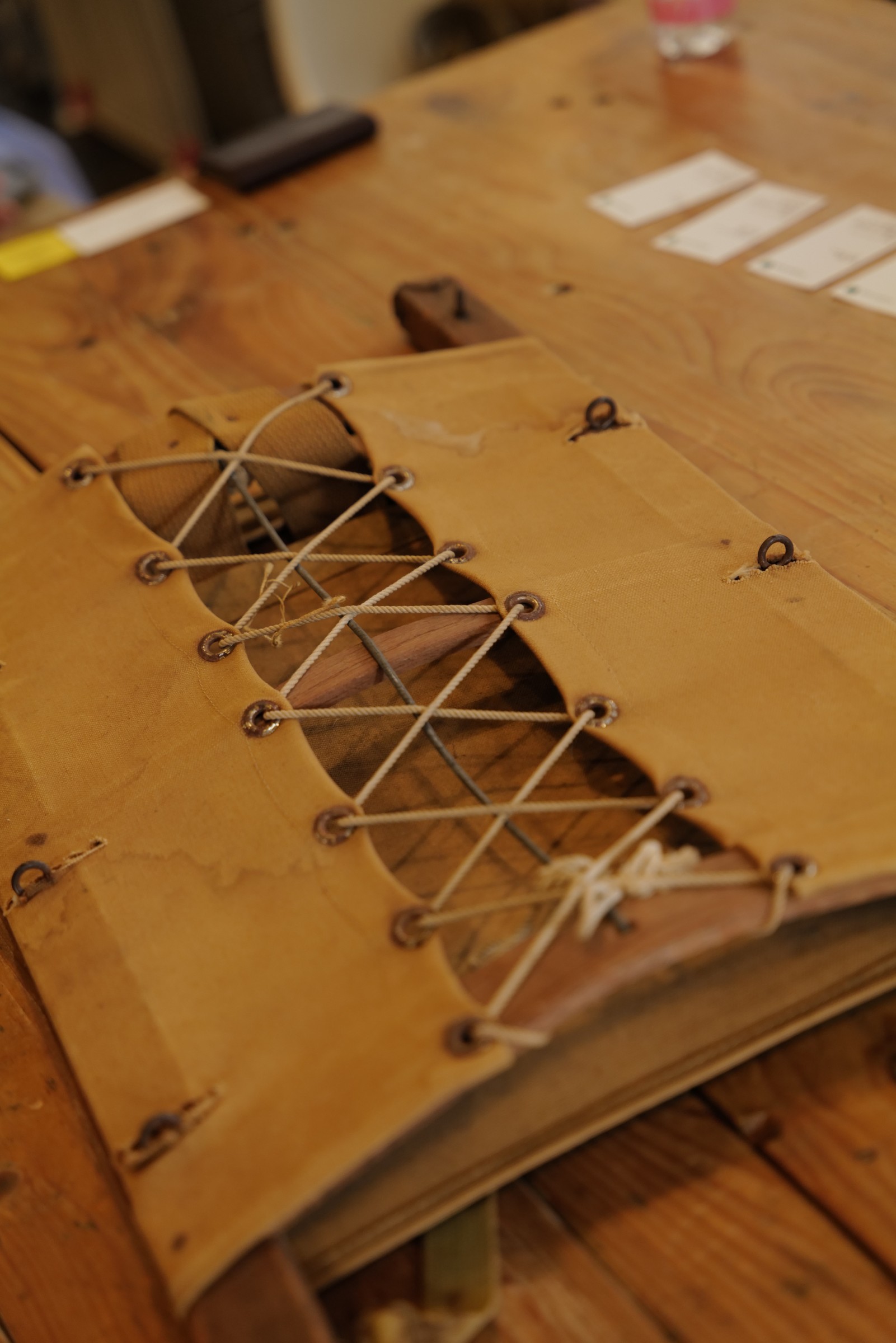

フレームザックの元祖

「トラッパーネルソン」

藤本 その頃から神田はそういう場所だったんですね! 私はデザイナーになってからバッグの世界にハマったんですが、そうした中でフレームザックの源流を追うと、小林さんが『ヘビーデューティーの本』で描かれている「トラッパーネルソン」が出てきたんですよ。これがフレームザックの元祖ということですよね?

小林 「トラッパーネルソン」は、フレームザックをシステム化した元祖といえるでしょうね。フレームザック自体は昔から世界各国に似たようなものが存在するし、日本の山間部には「しょいこ」というものがありましたから。ただ、「トラッパーネルソン」の場合は、背面にカーブをつけてクッション性を持たせている点がすごい。それに比べると日本の「しょいこ」は平面的ですから、藁で編んだ「バンドリ」という背中当てを着けていたんです。

藤本 「トラッパーネルソン」は体に対してバッグが浮くし、蒸れないんですよね。

小林 そう。袋自体はある意味どうでもよくて、このフレームこそがヘビーデューティーなんです。だからこそぼくがヘビーデューティーを描いた1970年代でも残っていて、新品で買えた。当時すでに、日本の山に行っても「しょいこ」は売ってなかったからね。

藤本 もはや民藝品というか、人間がつくった芸術品ですよね。

小林 ぼくはそういうものが現地の運動具屋で売ってたから驚いて、その場ですぐ買っちゃいました。藤本さんの私物はトレーガー(TRAGER)社のものですね。ぼくが持っているものと同じだ。パイオニア(PIONEER)社のも持っていたんですけど、人にあげちゃったんですよね。あれはもったいなかったな(笑)。

藤本 私はアルミフレームの時代しか知らなかったので、もともとはどんなものだったんだろう?という興味から買いました。「トラッパーネルソン」自体が今の自分のものづくりに直接影響しているということはないけれど、私はこうした単機能のバッグが好きなんです。そういう意味では、L.L.BEANのトートバッグも大好きですね。

L.L.BEANと

一澤帆布の関係って?

小林 L.L.BEANの本社には1970年代から6回行ってます。ああいうバッグは向こうだと狩猟した獲物を入れるのにも使われていたから、みんな汚い(笑)! 日本人はみんなきれいに使いますよね。でも、ぼくが知る限りこの手のズックというか帆布製のバッグはL.L.BEANよりも一澤帆布店のほうが早かったと思います。昔から牛乳屋や氷屋が使っていたから。

藤本 もともとは氷を運ぶためにつくられたらしいので、そうかもしれませんね。一澤帆布のほうが創業も早いし(1905年)。

小林 先代の一澤信夫さんは「俺がL.L.BEANに教えた」と言っていたらしいですね(笑)。あの方はズックが大好きで、ズックの研究をするために世界中を旅していたんですが、どんどん話を盛るタイプなんですよ(笑)。そういえば藤本さん、事務所にカゴがたくさんありますが、これもL.L.BEANじゃないですか?

藤本 小林さん、よくご存知ですね(笑)! あれを見てL.L.BEANだってわかる人はいないですよ。これはもともとメイン州の民具みたいなカゴなんですが、L.L.BEANはそれにナイロンの蓋やストラップをつけて売っていたんです。今は買えないようですが。さすがに東京では使い道がないので、もはやインテリアです(笑)。

小林 実はこれ、ぼくも持ってるんですよ(笑)。こういうのを日本のカゴでやったら最高なんですけど、ものすごく高いからなあ。

藤本 私は最近の多機能な製品よりも、こういうシンプルなものが大好きですね。ヘビーデューティーに影響されたのも、そうしたところに魅力を感じたんだと思います。

いわゆる「ロクヨン(60/40)」の生地をバッグに使われていることからも、藤本さんのヘビーデューティー好きはひしひしと伝わります(笑)。

藤本 スタンダードサプライではバッグ用に生地からつくっていますが、(60/40)」って、天然繊維と化学繊維の魅力を併せ持っていて、コットンよりも発色がいいんですよ。個人的にも大好きで、それこそ昔から神田でシエラデザインのダウンやマウンパを買っていました。このグリーンが好きだったんですよね。コットンでは絶対にこの色は出せません。

小林 マウンパは「マウンテン」なんて謳ってはいるものの、本当はあれで山に登ったらヤバいんですけどね。里にいる人が山を想いながら着るのが一番(笑)。昔ハーバード大学に板坂元さんという日本文学の教授がいたんですが、J.PRESSのツイードジャケットにオックスフォードのボタンダウンシャツやネクタイを合わせて、その上にまさにこういう色の「ロクヨン(60/40)」のマウンテンパーカを着ていたんです。板坂教授はそのスタイルでフィールドワークをされていて、まさにアイビーのルーツであるトラッドを体現された方でしたね。そこで今回の本は〝ヘビアイ〟じゃなくて〝ヘビトラ〟にしたわけですが。

藤本 そんな方がいらしたのですね。知りませんでした。

ふたりがつくるバッグって

どんなもの?

今は機能的に優れたアウトドアギアやウエアがたくさんありますが、やっぱり小林さんにとっても、「ロクヨン(60/40)」を始めとする70年代の製品は特別な存在なんですか?

小林 そもそも新しいお店に行かないからね(笑)。きっと今の世の中にはスペックのすごいものはたくさんあるんだろうけど、やっぱり今まで使ってきたものには愛着があるじゃないですか。ただ、当然岩山に登るような人は新しいものを使ったほうがいいに決まってますよ。ぼくは道具の不具合で死んじゃった人もたくさん見ているから。そういう意味では7割が愛着、3割が新しいものへの興味という感じですね。

藤本 私も古いものが大好きで、それをきちっと知った上で、新しい解釈をしてモノづくりをするタイプなんです。ハイテクなものより、人間味のある素材に惹かれますね。

小林 絶対にそうですよね。ある部分では、世の中はそっちのほうに帰っていくと思いますし。自然を相手にするモノづくりでは、科学者みたいなやり方を推し進めた先に、何かが壊れてしまうような気がするんです。手段と目的が裏返っちゃうというか。だから、できるところだけでも元に戻したほうがいい。

話は変わりますが、小林さんは1970年代後半〜80年代前半に「スポーツシャック(SPORT SHACK)」というブランドをディレクションされていたそうですが、それがこの度、数十年ぶりの復活を果たすとか! そしてそのバッグの製作を手がけるのが藤本さんなんですよね?

藤本 今まさに進めています(笑)。「スポーツシャック」はもともとアパレル中心だったんですよね?

小林 そうですね。昔の「スポーツシャック」はもともとアパレル企業が運営していたので。実はムサシという学生服屋さんが、突然学生服が売れなくなったっていうことで、何かやらなくちゃいけないということでぼくにお呼びがかかったんです。けっこう売れていたんですが、他のブランドがダメで抱き合い心中しちゃった(笑)。

藤本 小林さんが描かれたデザイン画を拝見したんですが、雑誌で見たイラストそのままだったの感動しました。コーデュラナイロンや小林さんがおっしゃるところのズック(笑)というかキャンバスを使った、かなり本格的なものになってくるので、ご期待ください!

※この対談は2024年に出版された『ヘビトラ大図鑑 HEAVY DUTY TRADITIONAL』(トゥーヴァージンズ)に収録した内容を再編集したものです。

●特集②小林泰彦さんが語る『ヘビトラバッグ』はこちらから!

●11月28日19時〜よりオンラインショップで販売開始!

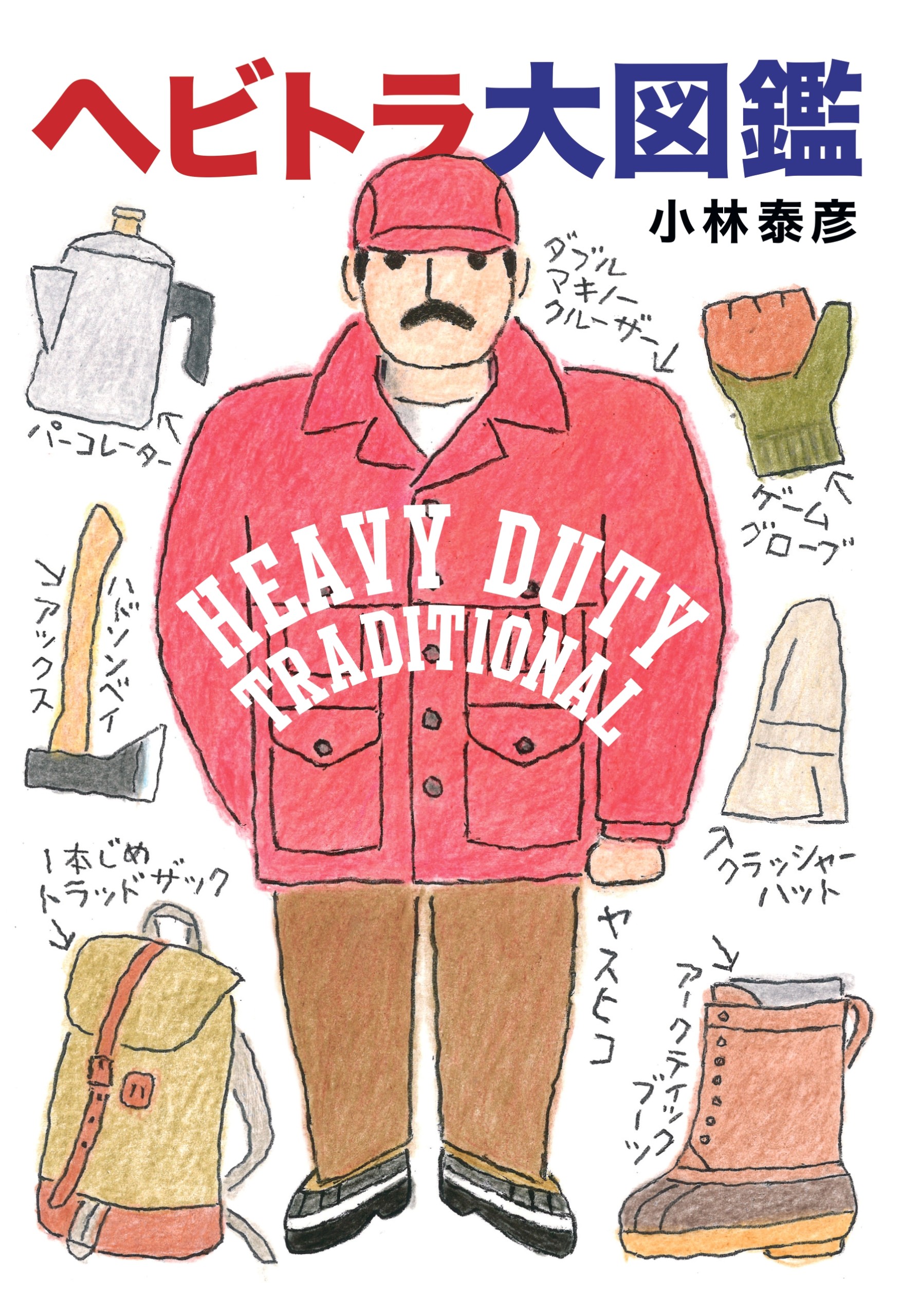

- 小林泰彦『ヘビトラ大図鑑』

こちらの対談が収録されているのが、2024年に出版された小林泰彦さんの著作『ヘビトラ大図鑑 HEAVY DUTY TRADITIONAL』。新作描き下ろしイラストも多数収録された、歴史的資料としても貴重な一冊だ!

1965年長崎県佐世保生まれ。桑沢デザイン研究所を経て、大手バッグメーカーでデザイナーとして活躍した後、2004年に独立。フリーランスとして国内外のバッグブランドを手掛ける。2006年には自身の会社を設立し〝用の美〟をテーマにしたブランドARTS&CRAFTS(アーツアンドクラフツ)を展開する。2014年からは、異なるテイストのブランドSTANDARD SUPPLY(スタンダードサプライ)もスタート。日本を代表するバッグデザイナーとして知られている