「食」にまつわる

ヤッコさんとの思い出

文/中村のん

中村のんさんの連載が、久しぶりに帰ってきた! 2025年3月、茶巾ずしの名店「八竹」の閉店の報せをトリガーによみがえった、ヤッコさんと食卓を囲んだ日々の思い出。50年をかけて私たちが得たものと、失ったものに暫し思いを馳せて。

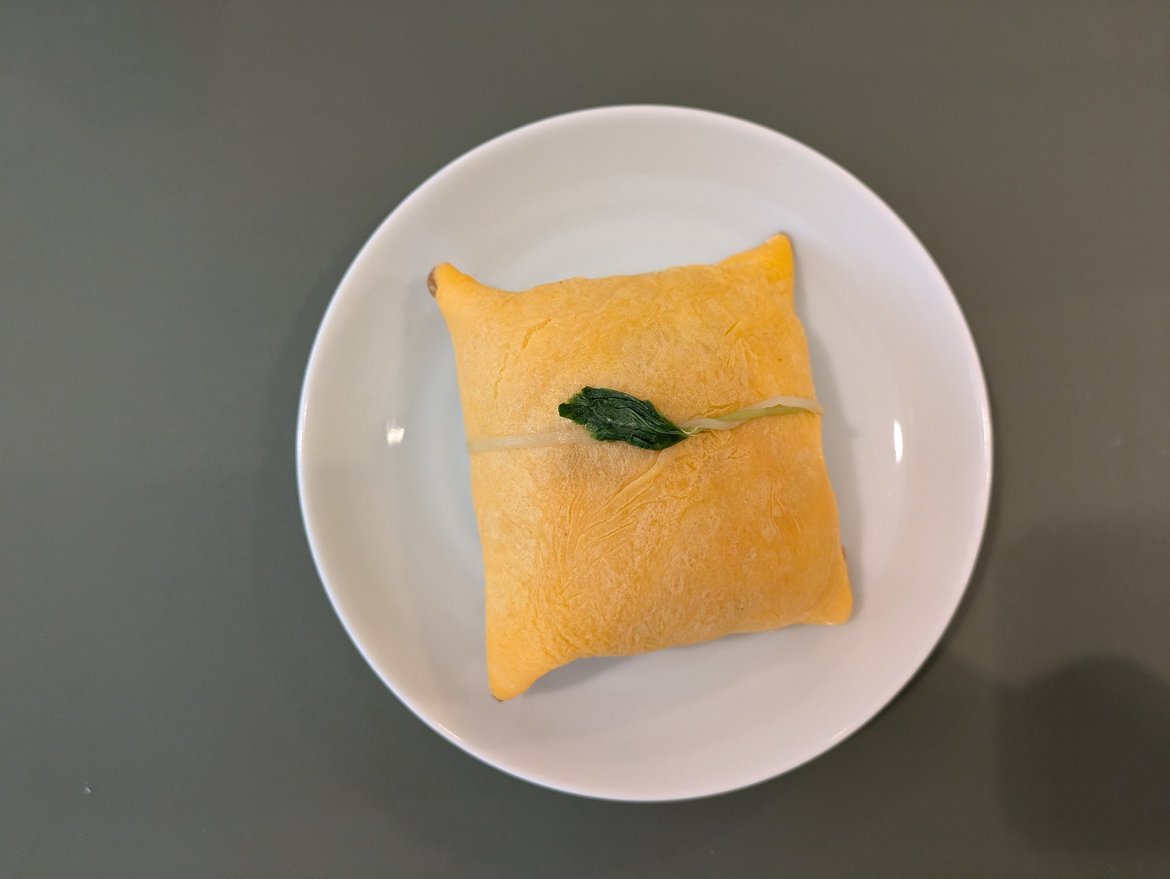

大正13年創業の茶巾と大阪鮓の老舗、「八竹」の四谷店が、今年(2025年)3月をもって閉店することを友だちからのLINEで知った。

八竹、この名前を聞いた途端、70年代原宿の風景が目の前にふわっと広がる。

というのも、八竹といえば、私にとっては、なんといっても原宿店だからだ。

明治通りを神宮前交差点から渋谷に向かって100メートルほど歩いたところにあったあの店が、いつから原宿にあったのかを私は知らない。なくなったのが2010年前後だったことは覚えている。教えてくれた友だちは70年代からの原宿仲間で、原宿店がなくなったときの淋しさが私と同様だったことがLINEの文面から伝わってきた。

私がヤッコさんと出会ったのは1973年。専門学校に通う傍ら、バイトのアシスタントを始めたのは1974年のことだった。当時ヤッコさんは妊娠中で、仕事以外のこと、たとえば食材の買い物なども頼まれた。「八竹で茶巾買ってきてー」、事務所兼の自宅から買いに走らされることもよくあったし、「帰りに八竹に寄って茶巾買ってきて!」と、仕事の帰りに寄るように言われることもしょっちゅうだった。八竹の茶巾はヤッコさんの大好物だった。母が大阪出身なので大阪鮓には子どもの頃から馴染んでいたが、私が茶巾寿司なるものを知ったのは八竹が初めてだった。なんともいえない味付けの、口当たりが柔らかいほどよい厚みの、薄焼き卵に包まれた具がいっぱい詰まった酢飯、ひとつ食べればお腹が大満足のボリュームで、仕事の合間のお昼ごはんをこれだけで済ませることもよくあった。大人になってから、八竹以外の店の茶巾を食べる機会はいくらでもあったが、八竹以上に美味しい茶巾を私は知らない。

ヤッコさんの元で働きだしてから初めて知った食べ物はほかにもたくさんあった。

セントラルアパートの隣の、表参道から階段を2、3段降りたところにあった「福禄寿飯店」には昼も夜もしょっちゅうヤッコさんに連れて行かれた。ヤッコさんの恋人が一緒のこともあったし、子どもが生まれてからは、子どもを連れても行っていた。ヤッコさんは福禄寿の、超がつく常連だった。福禄寿にいるヤッコさんを思い出すと、タンタン麺を食べている姿しか思い出せない。福禄寿はカジュアルな街中華の店ではなく、黒いスーツを着たウエイターさんが椅子を引いてくれるような店で、メニューには高級な食材を使ったお料理もたくさんあったわけだけれど、ヤッコさんは「タンタン麺一択」という感じだった。私がタンタン麺なるものを知ったのはこの店が初めてだった。

青山三丁目の交差点を霞町(現・西麻布)方向に行ったところにある古いビルの3階だか4階だかにあったスペイン料理の「タベルナ」、ここもヤッコさんの好きなお店で、夜に何度も連れて行ってもらった。食べ終わったエスカルゴの皿を下げようとするウエイターに「あ、まだ置いといて!」とあわてて言って、お皿に残ったニンニク入りのオリーブオイルをパンにたっぷり含ませ、「こうやって食べるとおいしいのに捨てちゃうのはもったいないじゃないね」と言った。カタツムリが食べ物だと知ったのはこの店によってだったし、お店の人が下げようとする食後の皿に「待った!」をかける人も初めて見た。もちろん、パエリアなど、スペイン料理を知ったのもこの店が初めてだった。

神宮前交差点に今もある「八角ビル」、ここはその当時は「八角亭」という名前の焼き肉店だった。ヤッコさんとランチによく連れて行ってもらった。ここでのヤッコさんはコムタンスープ一択だったように思う。「寛斎さんはお金持ちだから夜、行ってるのよ」と言っていたところをみると、夜は高かったのかもしれない。とはいえ、バブル期にできた高級焼き肉店に比べればずっと安かったと思うけれど。私はいつもおごってもらっていたから、ヤッコさんとの外食で値段を気にしたことはまったくなかった。

ヤッコさんは、馴染みの喫茶店やレストランで気に入った器を見つけると、ちゃっかり頼んでもらってくることがあった。ヤッコさんの家にあった原宿コロンバンの灰皿を、私も真似してもらってきたのが今でもうちにある。

私がアシスタントに就いた頃、ヤッコさんは既に業界の有名人だったけれど、美食家やグルメといった類の人種ではなかった。「業界の有名人や芸能人が集まるキャンティみたいなお店はなんだか苦手なのよね」と言っていたことも印象に残っている。

ヤッコさんの一番のお気に入りのお店は「やよい」だった。80年代から「とんちゃん通り」と呼ばれるようになり、現在ではその入り口に「原宿通り」と書かれたゲートが建てられている、明治通りの一本裏の、小さい店がひしめく通り沿いの「やよい」は、ヤッコさんの自宅の静雲アパートから2、3分の距離にあった。

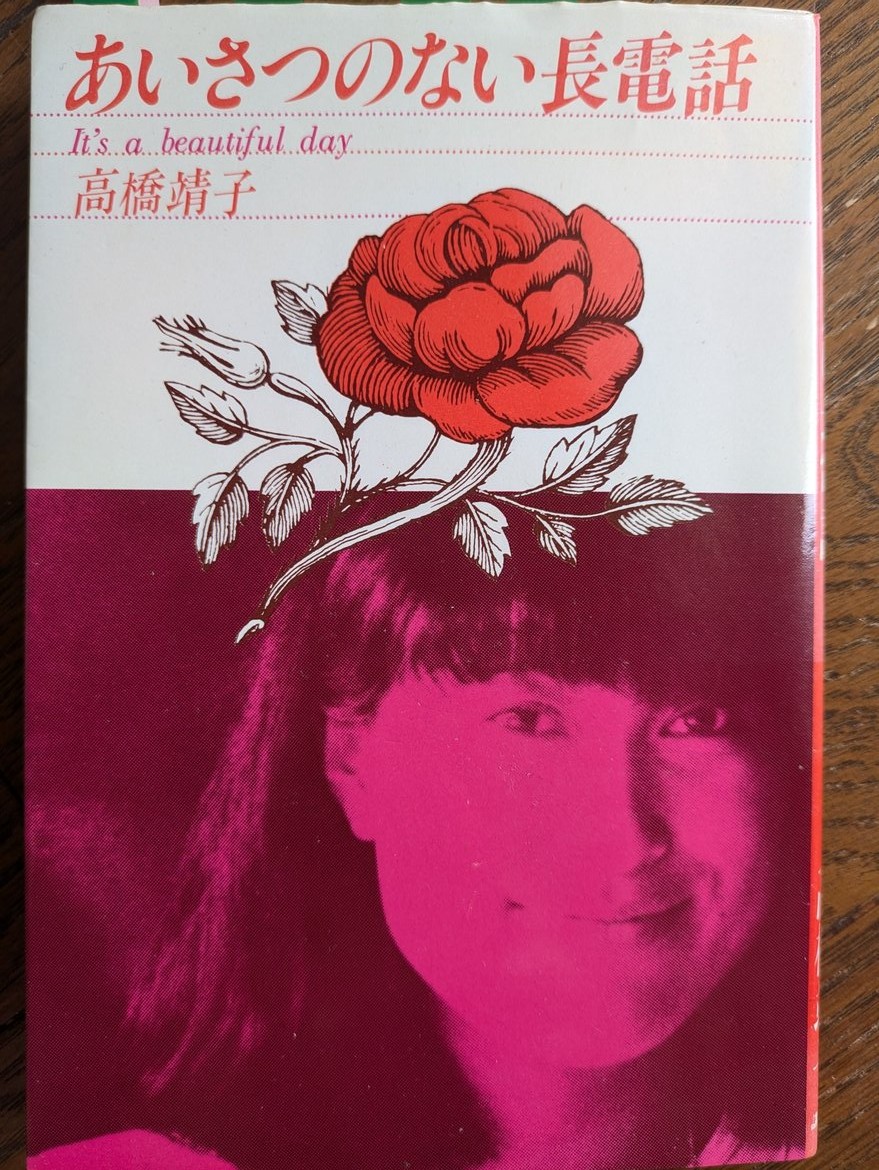

当時、ヤッコさんが書いたエッセイからの一文を抜粋する。

わたしが「夕暮れのとき」を過ごす、もうひとつの場所は、近所の山菜料理や「やよい」です。八人くらいで満員になってしまうこの小さなお店は、おつとめ帰りのサラリーマン、近所の商店街のおじさん、若い独身者などが常連です。

『あいさつのない長電話』(1976年/講談社)

カウンター式のこういうお店も、テレビドラマでは「食卓シーン」につづいて多いでしょう。

そういう場所には森光子さんとか、京塚昌子さんみたいな、人情に厚いママがいるのだけれど、「やよい」のおばさんも、その例にもれず、あったかい人情家なのです。

このお店には、小さなモノクロテレビが一台あります。

テレビをもっていないわたしは、ここでゴハンを食べながらみるのが、テレビをみる数少ないチャンスのひとつです。(略)

お父さんがいて、お母さんがいて、子供がいて、おじいさん、おばあさんがいるというのは、人間が生きていくうえでの基本的なかたちにはちがいない。

それが、いまは、核家族ばかりか、ひとり暮らしやら、「未婚の母」やら、いろんなかたちの生き方ができてしまった。

わたしも、どうやらそのひとりらしいけれど、わたしは一人暮らしはしていても、ひとりぼっちだと思ったことはありません。

わたしの部屋のドアの内側にも、外側にもわたしがのぞむときには、愛するひとがいるし、恋人も、やよいのおばさんも、いつもおまけしてくれる八百屋のお兄さんも、「レオン」でコーヒーを飲む友だちも、原宿のお父さん(※セントラルアパート1階にあった「小松フォト」のオーナー)もみんな、わたしの家族なのです。

振り返れば、70年代は日本の食文化ががらりと変わった時代だった。

1971年、銀座三越にマクドナルドの日本1号店が開店し、1970年に名古屋にできたケンタッキー・フライド・チキンは、私が原宿に通うようになった頃には既に、明治通り沿いのセントラルアパートの並びにあった。私たち世代は、自分のおこづかいでファストフードを買い食いし、ファストフードでバイトしてきた第一世代かもしれない。ファストフードは若い子たちにとって、便利で新鮮で魅力的だった。

だが、この時代、食に関する対極の動きがあったことも忘れてはならない。

今ではヒッピーカルチャーを代表する一冊となっている、アリシア・ベイ=ローレルによるイラストと手描き文字の本『地球の上に生きる』がアメリカで出版されたのは1970年。日本版は72年に出版された。「工業生産に頼らず、自分の手でものを作り、大地のリズムに従ったシンプルな生き方をするための手引き書」とされるこの本は、ファストフードとは真逆の食生活を紹介し、当時世界的ベストセラーとなっただけでなく、21世紀に入ってからも版を重ねている。

私がファストフードの第一世代なら、ヤッコさんはエコライフの第一世代だったといえるだろう。

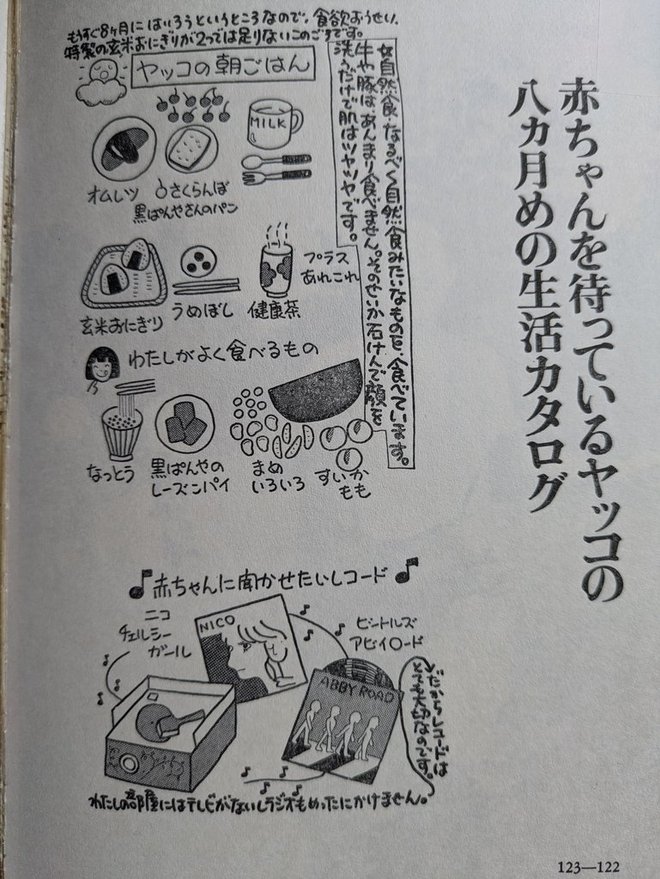

食材の買い物に行かされる主な店は、当時、竹下通りにあった「くろぱん屋」だった。ヤッコさんが朝食に食べるパンは、この店で売っているライ麦で作られた、まさに「黒パン」で、薄くて固いこのパンに、はちみつを塗り、チーズをのせて、ときには、アルファルファとクリームチーズを挟んでサンドイッチにしたり、アルファルファがクレソンに変わることもあった。「ヤッコさんちで食べた朝ごはん」といえば、必ずこの「黒パン」が目に浮かぶ。

ヤッコさんの家に足しげく通うようになった頃、私は十代後半になっていたにもかかわらず、料理をした経験がほとんどなかった。専業主婦だった母は料理好きで、また料理上手だった。黒パンも、クリームチーズも、さらにはカテージチーズも、アルファルファも、クレソンも、ヤッコさんちの食卓で初めて知った食材だった。

食材を買いに行く店は「くろぱん屋」の他にはコープオリンピアの地下にあったスーパーマーケット「オリンピアフードライナー」だった。私の家の近所の店には置いていない輸入食品や、見たこともない野菜があって、行くたびに、おしゃれな雑貨屋さんに行ったようにワクワクした。

ヤッコさんが野菜を主に買うのは、今では「キャットストリート」と呼ばれている遊歩道に、時々軽トラックでやってくる無農薬野菜の八百屋さんだった。ヤッコさんの友だちのコピーライターだかの夫婦が始めた店だった。松山猛さんの奥さんもよく買いに来ていたようで「今日もまた松山さんの奥さんと一緒になったわ」と、ヤッコさんがたくさんの野菜を抱えて帰ってきた姿が昨日のことのように浮かんでくる。「無農薬野菜」なるものがこの世にあることを知ったのも、ヤッコさんによってであり、ちなみに青山にナチュラルハウスがオープンするのは、これよりずっと先のことだ。

ヤッコさんの子どもが2歳か3歳になった頃だろうか、玄関を入るとヤッコさんが「昨日の夜、ハンバーグを作ったのよ! すっごく上手に出来たんだから!」と自慢気に報告してきた。ハンバーグは子どもの頃から、週に一度、とまではいかないまでも、私にとってはしょっちゅう母の手料理として食べてきてきたメニューで、ことさらハンバーグごときを自慢されても・・・という気持ちになったが、そういえば、ヤッコさんちでは、ハンバーグだけでなく、我が家の食卓では定番の、クリームシチューやスパゲティミートソースも見たことがない、そう思った。ヤッコさんの定番メニューは、焼き魚や野菜の煮物や冷やっこ、そしてお味噌汁にほうれん草のおひたしといった感じだった。

私が生まれたのは日本経済白書が「もはや戦後ではない」と宣言した年だった。1歳のときに両親が高倍率のクジに当って世田谷の団地に引っ越した(当然ながらそのときのことは私の記憶にないが)。日本に最初の団地ができたのは昭和31年、私が生まれた年だ。若い夫婦にとって団地暮らしが、憧れのモダンな生活だったことは、当時、クジに当ったことがどんなにうれしかったか、自分がどんなにクジ運がいい女かの自慢話を何度も母から聞かされてきたことからもうかがえる。

東京世田谷とはいえ、一軒家に住む小学校の同級生たちの家はたいてい和式のトイレで、汲み取り式さえあった中、私たち団地っ子は、洋式の水洗トイレしか知らなかった。時代の最先端のマイホームを手に入れた母は、料理本を買ってきて、自分の母親が作らなかった洋風料理への挑戦も重ねたのだろうと、今にして思う。

私が子ども時代のことを話すたびに、何気ないことにもヤッコさんは「都会っ子は違うわねー」とよく言った。感心するように、そして羨ましそうに。

小学校に上がる前に東京から茨城に養女に出されたヤッコさんは、田舎育ちにコンプレックスを持っているきらいがあった。「東京に出て行きたい、ただその思いで頑張って勉強して早稲田に入った。早稲田なら、田舎の親も、喜んで出してくれると思ったから」と言っていたし、「子どもの頃から外国に憧れた。小学校のときの作文で『私の夢』を書かされたとき、『外国に行ける仕事をしたい』と書いたのよ。そして今、その夢はかなえられてる。もしかしたら外国に行けるのなら、スタイリストじゃなくても、何でもよかったのかもしれない」なんて風にも言っていた。

「やよい」には、「明日のスタッフの朝ごはんに、おばさんにおにぎり頼んできて!」と言われて走り、しゃけが入っているおにぎり、たらこが入っているおにぎりなど、早朝ロケのために、たくさんのおにぎりを作ってもらって持ち帰ることもあった。ヤッコさんは、衣装を揃えるだけでなく、スタッフが食べるものにも気を遣う人だった。ヤッコさんしか知らなかった私は、それもスタイリストの仕事のうちだと思っていたが、決してそうではないと知ったのはフリーになってからのことだった。

ヤッコさんとの食事のシーンを思い出すと、「素朴」という言葉が浮かんでくる。

私がフリーになってからも、バブル期を迎えても、子どもが手を離れてからも、「美味しい食を求めてあちこちの店に行ってみる」という感じはないヤッコさんだった。家での食事は手をかけないシンプルな料理、外食は「いつもの決まった店で」という感じで、素朴というより、その華やかなキャリアからは意外なほど、「地味」ともいえるかもしれない。

やよいのおばさんに結婚することを報告したら、おばさんは結婚祝いに「たち吉」の大皿をプレゼントしてくれた。そしてそのとき、「近々、お店を閉めて、甥のところにいこうと思っているのよ、甥が呼んでくれてるし、私ももう60過ぎだしね」と言った。白い割烹着姿のおばさんは、たしかにおばあさんの姿だった。やよいのお料理を食べられなくなるのも、おばさんに会えなくなるのも淋しいなと思ったけれど、仕方ないよね、とも思った。今の私は、おそらく、あのときのおばさんよりもいくつか年上だ。でも、あのときのおばさんよりずっと若い外見だ。同年代の友だちには、60過ぎてから店を開店させた人もいる。でも、70年代の60過ぎは、「おじいさん」「おばあさん」と呼ばれ、そう扱われても当然の年齢だったのだ。

今でも原宿通りに「やよい」の外観はそのまま残っている。この通りを歩くたびに、おばさんのあったかい笑顔を思い出す。

やよいのおばさんの世代、たぶんそれより20くらい下の母の世代、10歳下のヤッコさんの世代、そして私世代、昭和を生きてきたいろんな世代について、そして、「食」の流行や時代の変遷について、この原稿を書きながら、色々考えるところに至りました。