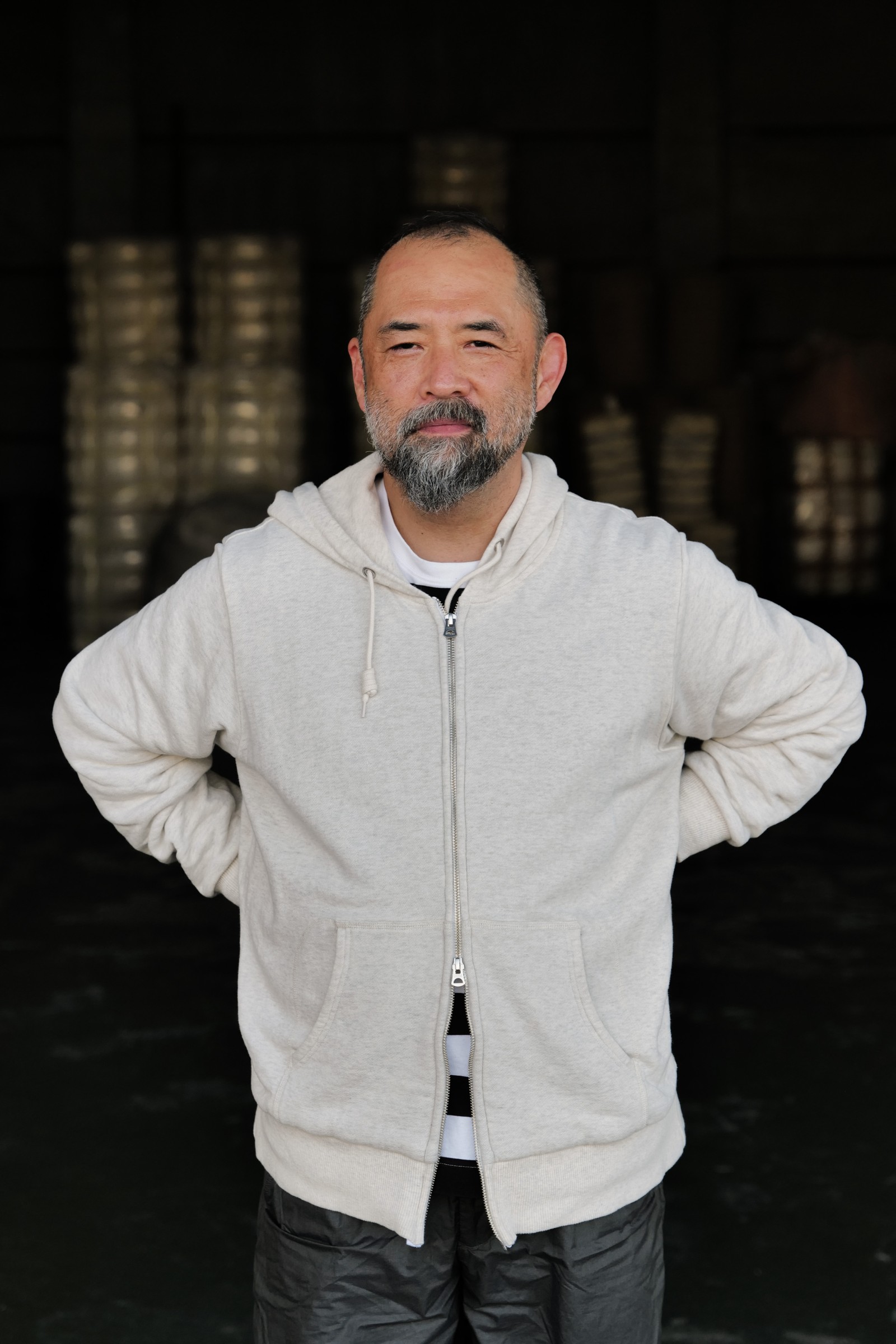

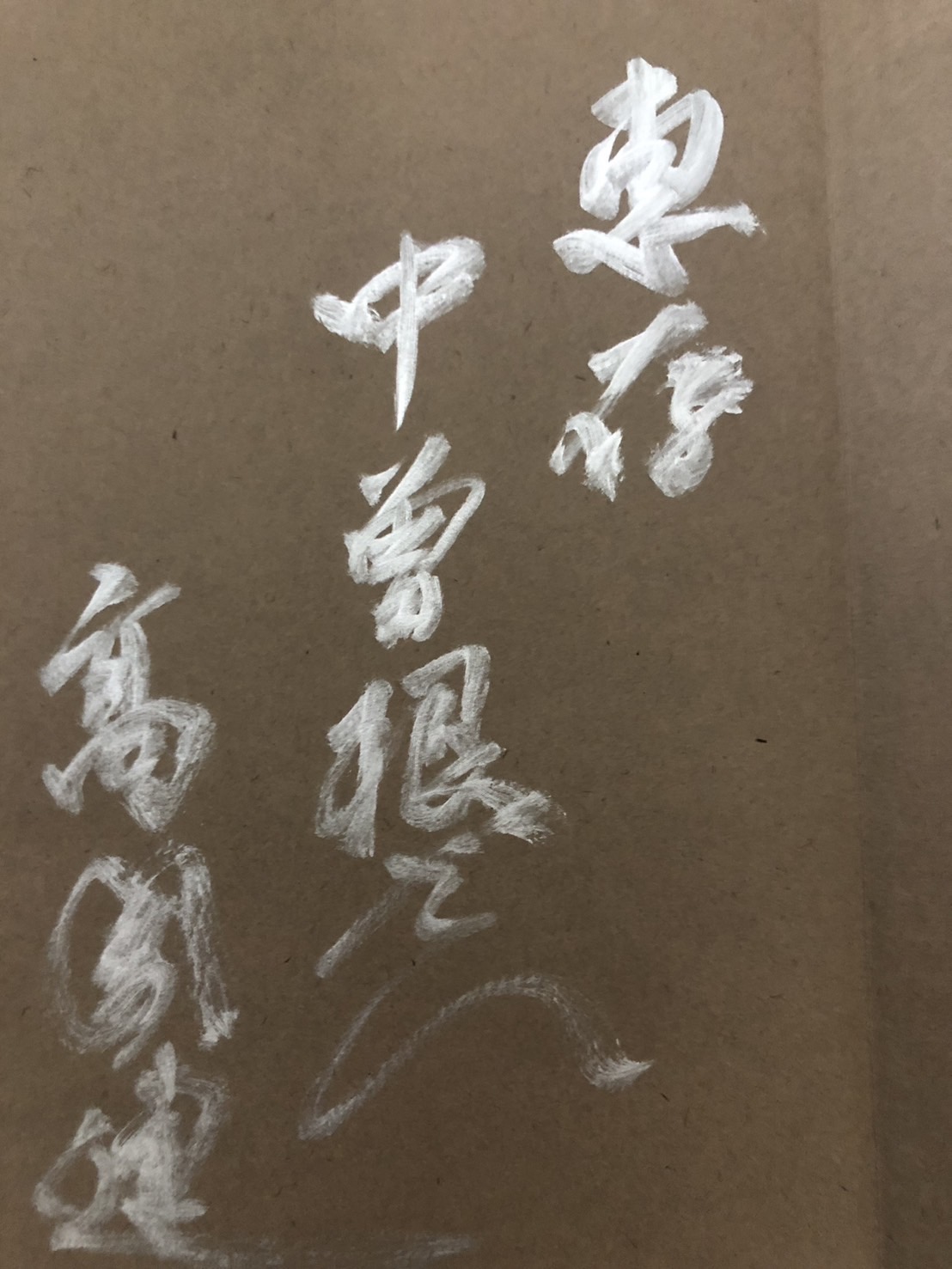

〝アメカジをつくった〟

伝説のバイヤー

中曽根信一さんが

今ぼくたちに伝えたいこと

(序章)

撮影・文/山下英介

今までファッション業界のレジェンドをたくさん紹介してきた「ぼくのおじさん」だけど、今回登場する中曽根信一さんは、編集人が多大な影響を受けたアメカジカルチャーの立役者! 今まで過去を語ることを避けていた中曽根さんが、近年積極的にメディアに登場するようになった理由とは?

中曽根信一って

何者なんだ?

ニューバランスの『NB990』、アヴィレックスやゴールデンベアーの『A2』、VANSONの『TJジャケット』、レッドウイングの『アイリッシュセッター』、大リーグのスタジャンやサテンのジャンパーetc.・・・。ぼくたちが恋焦がれてきたアメリカ名品の数々は、ひとりの仕掛け人の存在を抜きにしては語れない。

その名は中曽根信一。「バックドロップ」という名店を通じてヴィンテージ古着という概念を築き上げた、業界の誰もがリスペクトを捧げる名バイヤー。あの〝渋カジ〟スタイルの生みの親でもあるという。中曽根さんへのインタビューは、ぼくたちが愛するアメカジのルーツを探る旅でもある!

その功績はあまりにすごすぎてひとつの記事では語り尽くせないから、今回は序章として「中曽根信一とは何者なのか?」をテーマにお届けします。まずは、かつて「バックドロップ」の姉妹店である「プロペラ」で働き、中曽根さんと今でも親交のあるデザイナー、山下裕文さんの証言からスタートしよう!

「モヒート」山下さんが

語る〝中曽根信一論〟

山下さん! いきなりですが、中曽根信一さんって、いったいどんな人なんですか? 〝◯◯を日本で流行らせた〟みたいなアイテム軸で語られることが多い方ですが、「ぼくのおじさん」としてはもっと中曽根さんの存在を俯瞰した視点で捉えてみたくて。

山下裕文 ひとことで表すなら、〝「トレーナー」を「スウェットシャツ」だと教えてくれた人〟でしょうか。ほら、「トレーナー」ってもともと和製英語じゃないですか。

VANが名付けた言葉と聞きますね。つまり、そういう日本的なアレンジが施されていない、リアルなアメリカンカジュアルを日本に持ってきたということでしょうか。

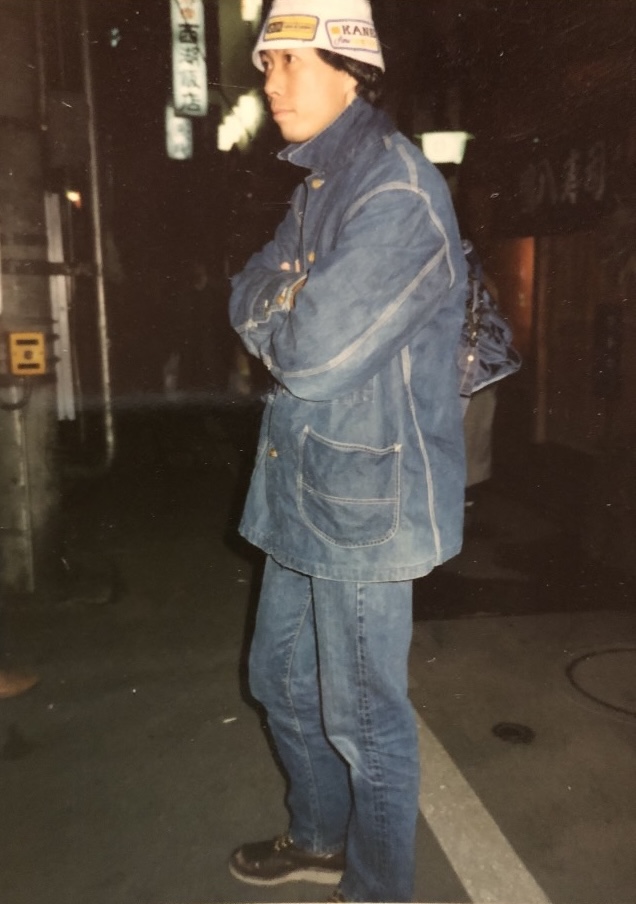

山下 その通りです。ぼくたちの世代は、ブーツもスニーカーも、VANからじゃなくて、中曽根さんから教わったんです。そして、アウトドア、ミリタリー、ワーク、スポーツといったアメカジのアイコニックなアイテムを、カテゴリーを超えてレイヤードする着こなしを教えてくれたのも、中曽根さんでした。

今では当たり前のことですが、それはアメカジの第一世代になかった発想なんでしょうか?

山下 そうですね。たとえばスウェットの上にフライトジャケットを着て、ジーンズにブーツ、というアイビーでもプレッピーでもない東海岸寄りのスタイルを最初に提案したのが、「バックドロップ」にいた頃の中曽根さんです。ヘンリーネックのシャツにネルシャツを重ねるというレイヤードも、中曽根さんの提案でしたね。これはぼくの想像ですが、中曽根さんはアメリカンアイビーの息子世代のリアルな着こなしを現地で目撃して、それを中曽根さん流に格好よく日本に紹介したんじゃないかな、と思いますね。

なるほど〜。アイビーの息子世代という感覚はなんとなくわかります! それが日本で「渋カジ」というスタイルに進化したというわけですね。

山下 あとは中曽根さんに聞いてみてください。中曽根さんってとてつもない記憶力の持ち主で、一切メモを取らないのに、30年以上前に乗った飛行機の便名と時刻まで覚えているような方なんですよ。絶対に面白いインタビューになると思います!

これは楽しみになってきました!

アメカジを産んだ名店

「バックドロップ」誕生秘話

それでは中曽根さん、今日はよろしくお願いいたします! 中曽根さんがバイヤーを務めていた「バックドロップ」(2020年閉店)といえば、1980〜90年代までは〝入りにくい店〟の代名詞として知られていましたよね。私もその名残は感じていました(笑)。

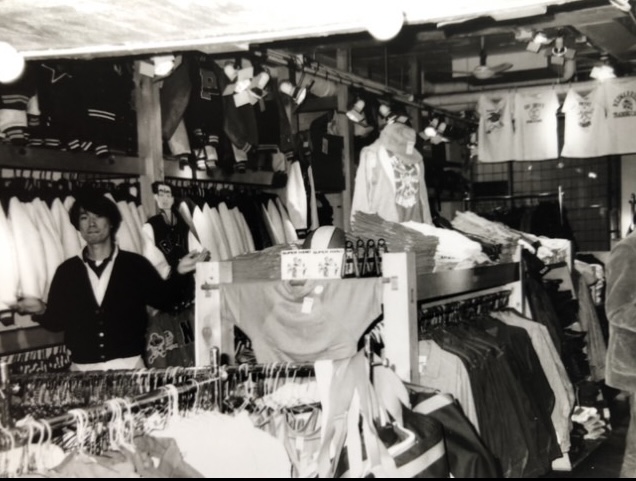

中曽根信一 もともと渋谷の「工業ビル」なんて建物の2階で、事務所を改装してつくったような空間で、知る人ぞ知るというか、すべてが〝わざわざ〟の店だったからね。

当然お客さんは口コミでやってきたわけですよね?

中曽根 次から次へと入ってきちゃいましたね。有名人のお忍びの場所でもあって、よく待ち合わせでも使われていましたよ。

「バックドロップ」の創業は1977年とのことですが、初期は古着屋さんだったんですよね? どんな商品を扱っていたんですか?

中曽根 社長はもともと勤めていた会社を辞めて、羽田でこの事業を始めました。当時のあのあたりには潰れた工場がたくさんあって、そこにはミシンと一緒に、ウエスとして使われていたジーパンがたくさん落ちていたそうです。「バックドロップ」を創業する前、社長はそれらを分解して、羽田の工場でパッチワークジーンズをつくっていたんです。そして、卸先の「EIKO」というショップでそれを買ってくれたのが俳優の中村雅俊さんでした。それが「バックドロップ」のルーツになったんですよ。

もしかして『俺たちの旅』(1975年)で中村雅俊さんが下駄に合わせてるパッチワークのフレアジーンズは・・・?

中曽根 そうです。ぼくはあのドラマを観て上京しました。ただ当時は何の情報もなかったから、そのことは後から知ったんですが・・・。まあ、要はそういう人たちのつながりで始まったお店でした。

ちょっとトッポい人たちが集まっていた感じなんですかね?

中曽根 銀座の高級店に飲みに行くような方が多かったですよ。こっちがちょっと緊張しちゃうような客層でした。小僧のオラオラとはちょっとレベルが違うというか(笑)。

アメカジというとカウンターカルチャーのイメージが強いですが、そういう大人の世界もあったんですね! ちょっと意外だなあ。

中曽根 ぼくが入った頃は『俺たちの旅』は終わっていたんですが、中村雅俊さんはプライベートで来てくれて、よく「次はこういうのやるんだけど」みたいな話をしてくれました。そしたらぼくは、それにハマるような古着を取っておいて、中村さんがそれをドラマで着てくれる。そんな口コミを通じて若い人たちの間に「バックドロップ」が広まっていったんです。

当時は競合店ってあったんですか?

中曽根 古着屋さん自体はあったけど、「バックドロップ」みたいに、ちゃんときれいに修理や洗濯をして売っているようなお店はなかったかな。ほかはみんな、お香を焚かないと臭くて入れないようなお店ばかりでしたから。昔の古着屋って、ベールで買ってきたものをそのまま売っていたんですが、うちはその中から選別して、要らないものは捨てていました。日本の古着屋で一番早く〝ピース買い〟をしていたんじゃないかな。

ということは、値段もそれなりだったんですか?

中曽根 リーバイス501が4,800円。505が4,300円。ただし会員制で、500円払って登録すると500円安く買えたんです(笑)。まだネットのない時代だから、それがコミュニケーションツールになっていましたね。

ヴィンテージジーンズが

〝貴重品〟と呼ばれていた時代

そういえばこの間、『情熱大陸』で古着バイヤーさんが紹介されていましたが、ああいった買い付けの光景は、中曽根さんの時代と変わらないんですか?

中曽根 やってることは近いけど、価格は1000倍になっていたね(笑)。

なるほど(笑)。

中曽根 ぼくたちは「これ、すごくいい色してるな」から始まっているから、今よりずっと宝探し的な感覚はあったかな。そんな中から、『501』と形も色も同じなのに、シルバーボタンにフロントジッパーがついた『502』というモデルの存在に気付いて、身内で盛り上がって〝貴重品〟を入れる赤い木製のボックスに入れて、高く売るようになったんです。だからリーバイスの『502』がヴィンテージジーンズという概念の始まり。まだヴィンテージという言葉はなかったけどね。

「バックドロップ」から始まったんですね!

中曽根 1978年の「POPEYE」で(3月25日 27号)スタイリストの北村勝彦さんがつくった『Denim Chic』という特集に協力しましたが、そのときはまだ反響はあまりなかったです。その後、徐々にぼくたちのもとに〝貴重品〟の情報が集まってきて、1983年の「POPEYE」(12月25日165号)では、山本康一郎さんや御供秀彦さんといった世代の近い編集者と『手にとって、知る 古着学』という特集をつくったんです。そこで名付けられたのが「ファースト」や「セカンド」というネーミング。まさかその後世界中で使われる言葉になるとは思わなかったね。

今や巨匠スタイリストになった山本康一郎さんと中曽根さんが、ヴィンテージデニムという概念の生みの親のひとりだったとは!

中曽根 だから1980年代前半のアメリカにはまだ「ダブルエックス」だの「ファースト」だのといった情報はなかったんですが、ぼくたちがニューヨークの倉庫でベール買いした中から選んだ1枚数百円のジャケットは、日本では1着3、4万円で売れるようになっていました。そしたら、その光景を見ていた倉庫に入れない素人バイヤーや古着を知らない人たちが、〝貴重品〟の写真を撮ったり絵を描いたりして、倉庫で働くアメリカ人に、お金と一緒に渡して選別させるようになったんです。酒飲んでマリファナ吸いながら選別するようなユルい奴らでしたよ(笑)。それでみるみるうちに仕入れ値も高騰して、数百円だったものが1万円になっていくんです。能力や繋がりのないディーラーはお金で買うしかないから、過剰な高騰につながっていくんですよね。

中曽根さんたちがつくった新しい価値観に便乗していったわけですね。

中曽根 今の若い子たちが「66(ロクロク)」とか言ってるけど、そんなの紙のフラッシャーに「66」と書いてあっただけのものじゃないですか。つまり「65」だって「67」だってあっていいわけだし、自分だけの価値を探せばいいのに、そこには興味がない。付加価値をつけてお金を高く取ろうというビジネスに乗せられているよね。

価値観が固定化されすぎている傾向はありますよね。

中曽根 ちょっと前まで、お店によっては1万円で売っていたハワイアンシャツを、テレビで30万円と紹介された途端に、ほかのお店がいっせいに35万円で売るようになる世界だからね。本物のディーラーたちから色々なことを教わってきたぼくから見たら、この間の『情熱大陸』に出ていたアメリカ人のディーラーは、ディーラーとは思えませんでした。今だったらこういうのを見つければいいというだけじゃないですか。マニュアルでできる仕事だったら、その辺のスリフトと変わらないじゃんって。

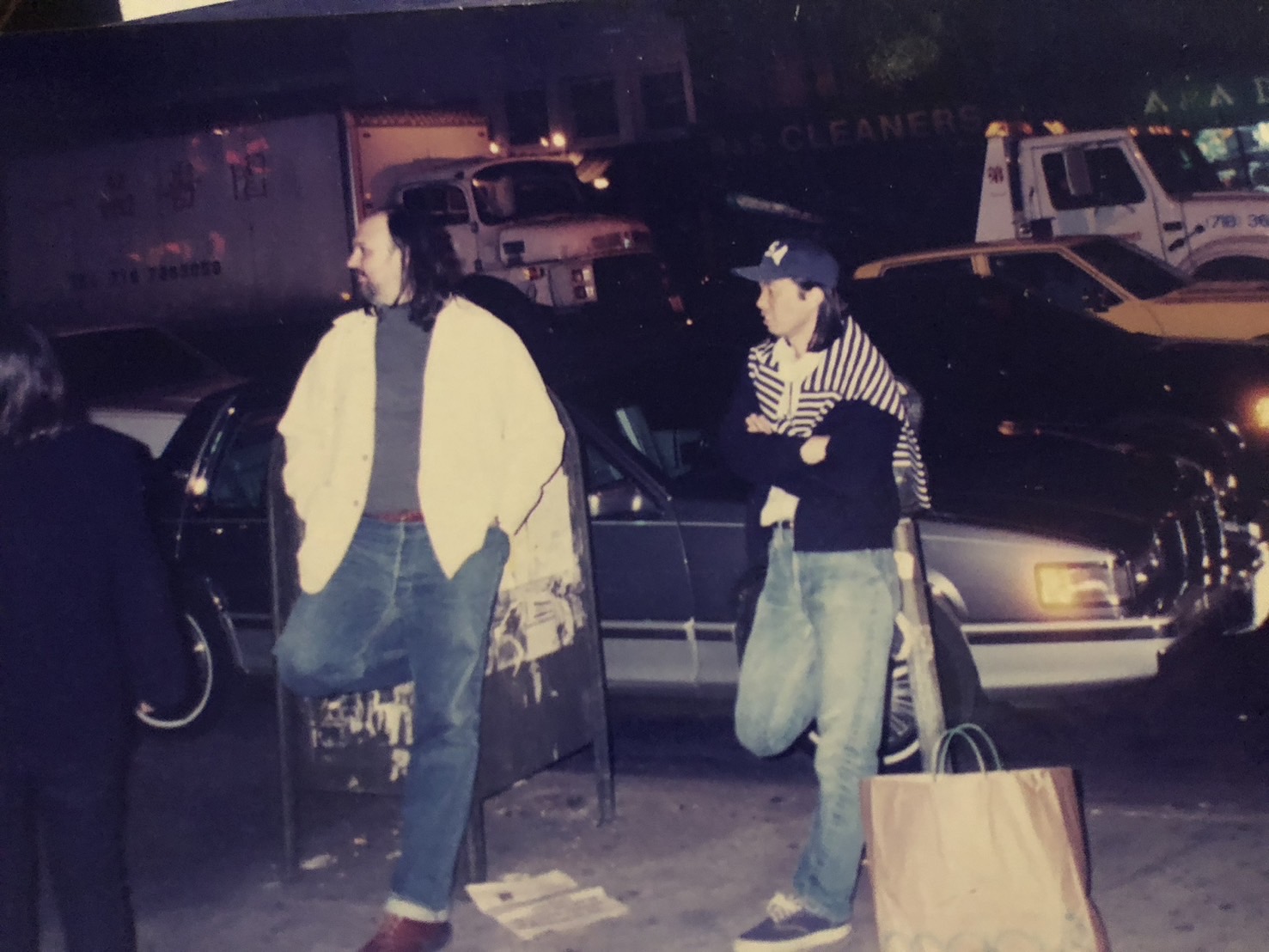

中曽根さんが初めてアメリカに買い付けに行かれたのは、いつだったんですか?

中曽根 1980年の1月27日。

すごい、日付まで覚えてるんだ(笑)。今みたいにやり方が確立されていない時代の買い付けって、どんな感じだったんでしょうか? 現地でコーディネーターさんがいたとか?

中曽根 全くないです。まだクレジットカードも普及していなかったし、本当に修羅場でしたよ。いつも心臓がバクバク鳴って、鏡に向かって「大丈夫、大丈夫」と語りかけるような日々でした。

まだアメリカは治安も悪かったですよね?

中曽根 ホームレスがドラム缶でガンガン焚き火しているような光景はそこらじゅうにありましたね。ただ慣れてきたら、恵比寿から原宿に行くような感覚です(笑)。

英語はどうやって覚えてきたんですか?

中曽根 たぶんぼくは耳がいいのか、勉強したことがないんですよ。でも最初にアメリカに行ったとき、ブルックリンのブッシュターミナルにある古着倉庫近くのレストランで「ホットミルク」を注文したら、「オートミール」が出てきたんです(笑)。それからは一生懸命映画を観て、そこに出てくる会話をそのまま覚えて真似しました。

「バックドロップ」に

通った華麗なる面々

中曽根さんは、和製トラッドであるVANからの影響は受けているんですか?

中曽根 ぼくは長野出身なんですが、高校1年生くらいまではVANを着ていて、髪の毛ヒッピー、洋服アイビーみたいな感じでした(笑)。高校2年生の頃に音楽を始めて、またファッションが変わってくるんですが。

どんな音楽をやっていたんですか?

中曽根 フォークですよ。田舎だったのに意外とうまくいって、桜田淳子ちゃんやクリエイション、海援隊といった方々の前座もやらせてもらっていたんです。『俺たちの旅』に憧れて東京に出てきた後も、米軍関係者がよく来る立川のバーで、弾き語りをやっていました。

もともとミュージシャン志望だったんですね!

中曽根 ヤマハの「ポプコン」(ポピュラーソングコンテスト)にも出たからね。なので「ツイスト」の世良公則さんとも仲良くなったけど、当時大人気だった彼らにとっても〝東京に来たら真っ先に行きたい店〟が「バックドロップ」だったんです。

じゃあもう、1978年くらいですでに「バックドロップ」は超人気店だったわけですね。

中曽根 そうじゃないですかね。内田裕也さん、根津甚八さん、松田優作さん・・・。当時有名だったカッコいい方は、だいたい「バックドロップ」に来ていましたよ。内田裕也さんは、一番のキーパーソンじゃないかな。

そのあたりの詳しい話は、また今度ゆっくりと教えてください(笑)。

「バックドロップ」は

どうしてメジャーに

ならなかったのか?

たとえば「バックドロップ」が、今の「ビームス」みたいな存在になっていた世界線もありうるんですかね?

中曽根 可能性はあったんじゃないですか? でもナリもそうだけど、会社自体もアウトロー的なところがあったから、結局はそうなれなかった。でも、だからこそ魅力があったと思うんですよ。

それはそうかもしれませんね。スタッフの皆さんも怖かったし(笑)。

中曽根 高山隆くんなんて特にそうだよね(笑)。でも、80年代の渋カジ小僧のファッションをつくったのはまさに彼なんですよ。

中曽根さんと高山さんという2大巨頭の存在が、渋カジのスタイルに大きな影響を与えたんですよね。ちょっとお坊ちゃん的な渋カジは中曽根さん派で、VANSONのライダースを着てセンター街にたむろしてるようなイカつめの渋カジは高山さん派という(笑)。

中曽根 彼は坊主頭にベレー帽かぶって、オーバーオール姿でイッセイミヤケのでっかいバッグを下げてぼくのところに面接に来ました。「俺は美容師の免許を取るから正社員にはならない」と言ってアルバイトしてたけど、3回とも落ちて(笑)、その頃からファッションも変わったんだよね。最初はイギリスのクラシックなバイク乗りみたいな格好だったのが、ハーレーに乗るようになって、「ゴローズ」の高橋吾郎さんと仲良くなって、インディアンジュエリーをジャラジャラ着けだして・・・。彼がいなかったら、渋谷のチーマーのファッションはなかったですよ。

本当に特殊なお店でしたよね。

中曽根 「ビームス」も「シップス」も1980年代からどんどん会社化していきましたが、「バックドロップ」は趣味でやってたから。ルールなんて全くなく、好きなものを好きなだけ買っちゃうというやり方だったし、とんでもないお店だったと思いますよ。

上司から何かを言われるようなこともなかったですか?

中曽根 社長からして「お前、8月までにスタジャン200枚買ってこい」みたいな感じでしたから(笑)。そもそも原宿に「プロペラ」(1988年)ができた理由もそれに関連していて、大手企業に定年まで勤めていた人が「バックドロップ」に入ってきて、経理を見るようになったんですが、そんなのうまくいくわけがないじゃないですか。今まで俺たちは「アメリカで流行ってるこのCD買ってきて」なんて言われて、店の経費で落とすのが当たり前だったのに、その人が入ってきた途端に、メモはチラシの裏に取れ、みたいなやり方になっちゃった。カッコつけてアメリカやってるのにそりゃねえや、となるでしょう?

全く交わることのない世界ですよね(笑)。

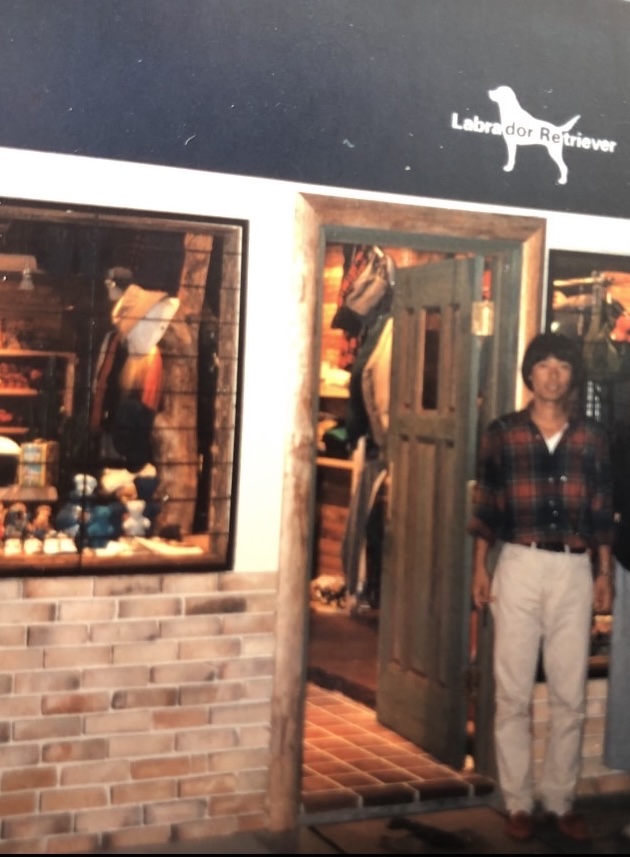

中曽根 それで締め付けられて困った社長がつくったのが「プロペラ」でした。会社がアメリカに送金してくるお金で、好きなものを全部買って。店名の由来はフリーマーケットで買ってきた木製のプロペラだったと思います。ぼくはお店ができる前に退社してしまいましたが。

社長が自由に好きなものを誰にも干渉されずに買えるお店をつくっちゃったわけですね(笑)。あそこはアメリカの田舎の納屋みたいな、今にして思えば贅沢なお店だったなあ・・・。

中曽根 創業当時は「プロペラ」と「バックドロップ」では絶対に同じものを売っちゃいけないという決まりもあったし、同じ会社であることは秘密だったんですけどね。一緒に飯を食いに行くのも禁止でした。

そこまで徹底してたんだ!

中曽根 でも、頭のいい大学生のお客さんなんかには、4ケタの品番でバレちゃうんですよ。これバックドロップと同じ品番じゃんって(笑)。山下裕文くんをはじめとする「プロペラ」のスタッフは〝原宿育ち〟と言われて、社内では肩身が狭かったらしいですよ。「俺たちの稼いだ金で店やってるんだろ」なんて言われて(笑)。

そもそも企業化には向かない社風だったと(笑)。

〝あの頃の話〟を

するようになった理由

中曽根さんが最近になってこういう話を語り出したのって、なにか理由があったんですか?

中曽根 実は「バックドロップ」を辞めた1980年代半ばからつい最近まで、当時のことは全く話していませんでした。まあ、いろいろあったからね。でも、アメリカに住んでいたうちの娘から、最近言われたんです。「お父さんの経験を私たちの世代に継承していかなくちゃダメ。今の私たちが自然に着たり触れたりしているものが、どうやって生まれて、どうやって日本にやってきたのかを、ちゃんと書いたほうがいいよ」って・・・。

それは本当に思います!

中曽根 ぼくは今まで何があるかわからない場所に乗り込んで、何なのかわからないものばかり買ってきたけれど、そこには何か意味があったのかもしれない。そんなことをきっかけに、Instagramなどで発信するようになったんです。ただ、あくまでもファッションとして。俺はオタクじゃないからね(笑)。

中曽根さんの記憶の容量はすごすぎて、これだけお話ししても、全く話し足りないですね(笑)。というわけで聞き手を変えて、次回はディープなアメカジ話と誰もが驚く有名人との交流について、また改めて探りたいと思います!

1957年長野県生まれ。1977年から「バックドロップ」で働き、バイヤーとして同店をカリスマショップへ導くが、1986年に退社。ビギグループでのデザイナー活動を経て、1988年に「ラブラドール レトリバー」を設立。1999年には、アメリカから見た日本をテーマにしたショップ「AKIZ(あきづ)」を設立するなど、日本のアメカジ文化をリードした立役者のひとりだ。