一生革靴で踊りたい!

Mr.パラブーツ

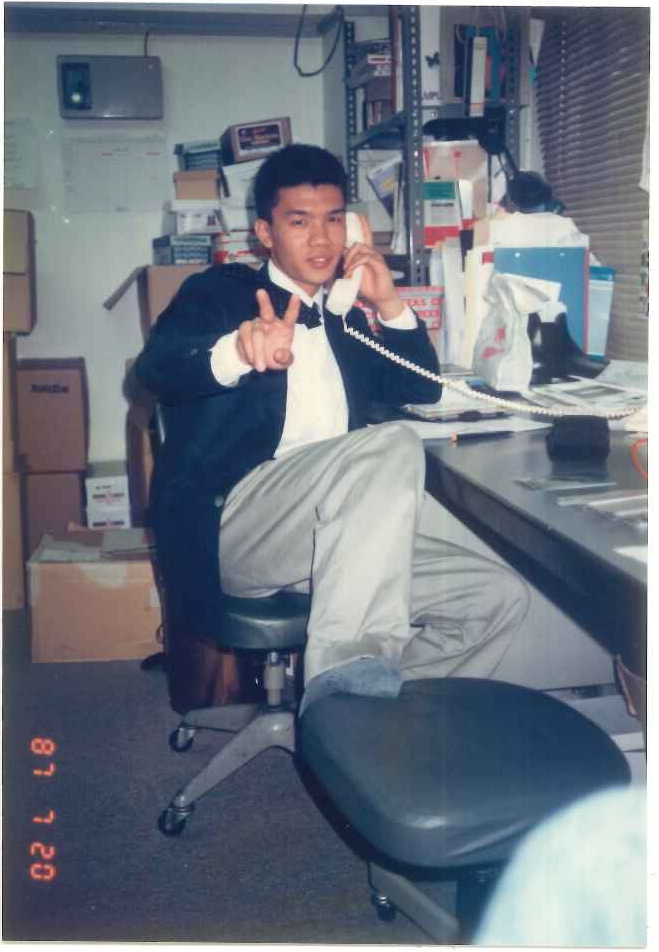

横瀬秀明が明かす

インポート革靴物語

(狂騒の80's編)

撮影・文/山下英介

〝革靴離れ〟といわれる昨今だけど、これだけは別腹!?というほどにみんなが大好きなパラブーツ。もちろん編集人だって大好きだ! 実はこのフランス靴を語る上では、ひとりの立役者の存在が欠かせない。輸入靴のインポート商社GMTの代表を務める、横瀬秀明さんである。トリッカーズ、ビルケンシュトック、カンペールなどの輸入にも関わってきた横瀬さんは、日本のインポート靴の歴史を知る上で、もっとも欠かせない人物。今日はその半生と、あふれんばかりの革靴愛を前後編で語ってもらった。初回は80年代編だ!

〝少年ヤクザ〟が

革靴に出会った日

長年にわたって事務所やショップを代々木上原に構えておられる横瀬さんですが、もともとここが地元だったとか?

横瀬 そうなんですよ。事務所のすぐ近くに生家もあるので、今でもすべてがこのエリアで完結しています。

横瀬さんが生まれた60年前の代々木上原ってどんな街だったんですか?

横瀬 ぼくが生まれた頃は田畑がいっぱいあるような田舎で、今ではすべて埋められていますが、川がやたらと走っていました。ぼくが生まれる1年前(1964年)に東京オリンピックが開催されたわけですが、まさに街が変わっていく渦中だったんですよね。

代々木上原駅周辺には、横瀬さんが経営する会社GMTのオフィスやショップが点在。地元愛の深さを感じさせる。

在日米軍施設だった代々木のワシントンハイツ内に選手村ができて、オリンピック終了後にそれが返還されたことで、今の代々木公園になったんですよね。

横瀬 そこから1970年代にかけて、原宿がファッション王国へと劇的に変わっていくんですよ。当時の若者の街といえば新宿と原宿でしたから、そのどちらへも自転車で行けるような距離に家があったぼくは、ミーハーな性格もあって、まさに時代のカルチャーに巻き込まれていきました。当時の原宿は、日曜日になると原宿駅前から青山通りまでが歩行者天国でしたから、ものすごい賑わいでしたよ。

横瀬さんのカルチャーの原風景ってどこにあるんですか?

横瀬 1980年代初頭の竹の子族ですね。

竹の子族というと、ラジカセで「ジンギスカン」をかけながら路上で踊るという・・・(笑)。

横瀬 はい。地方から家出してきた少年少女や愚連隊を中心に原宿から新宿まで広がった、まさに当時の不良カルチャーですね。ぼくは学生運動の時代は知りませんが、新宿という街はもともと反体制的な若者たちが集まる場所でしたから、親和性があったんでしょうね。ですから当時は日本中の不良少年たちが新宿に集まって、肩で風を切りながら原宿と行ったり来たりしているという、そんな風景を体感してきました(笑)。

1980年代初頭の原宿には、竹の子族以外にもパンクスやロカビリーみたいなカルチャーもあったんですよね。

横瀬 もともと原宿には「ピンクドラゴン」から生まれたロックンローラーたちが先にいて、あとから竹の子族が加わったんです。

パンクスやロカビリーは海外のカルチャーがベースにありますが、竹の子族のカルチャーってどこから来ていたんですか?

横瀬 基本的には新宿のディスコカルチャーなんですよね。土曜日に新宿で踊った子たちが、寝ないで日曜日にそのまま原宿に来るという流れです。当時はディスコが朝まで営業できましたから。

新宿と原宿をまたぐカルチャーだったわけですね。そんな原宿で、横瀬さんはどんなコミュニティに属していたんですか?

横瀬 ぼくは地元の人間として竹の子族に関わっていたというか・・・。つまり竹の子族を守る自警団でした。

じ、自警団!?

横瀬 竹の子族って、ただ少年たちが自然発生的に街で踊っていたわけじゃなくて、その背景にはぼくらみたいな自警団がいたんですよ。当然彼らのような10代の不良が集まったら、タバコを吸ったりお酒を飲んだりナンパやケンカをしたりと、さまざまなトラブルが発生しますよね? ぼくらは代々木警察署と連携して、それをさせないように守っていたんです。不良が不良を守るという、なかなか楽しい時代でした。

昔は〝本職〟の世界でもそういうことはあったらしいですが、警察と不良がいっしょに街の風紀を守るという、なかなか牧歌的な時代ですねえ(笑)。感覚的には、今の「トー横」みたいな退廃的な雰囲気もあったんですか?

横瀬 ありましたね。さびしい少年少女でもそこにいけば仲間になれるという、いい意味での暖かさも感じていましたが。

当時の横瀬さんは竹の子族的な格好をされていたんですか?

横瀬 比較的、自警団的な装いでしたね(笑)。それがお洒落だったかはさておき、装いで自分を主張する時代ではありましたから。

今ではお金持ちの住宅街になった代々木上原にも、ヤンキーカルチャーは存在したんですか?

横瀬 ありましたよ。代々木上原は新宿に近いから、むしろ中心だったと思います。ぼくはまさにそうした〝校内暴力〟とか〝積み木くずし〟みたいな時代の申し子だったんです。

では、当時はかなり暴れられたと。

横瀬 いや、「向こうが爪を立ててきたらこちらは牙で返す」というルールがあったので、基本的には健全でした(笑)。ものすごい怖い格好をしながらも、シンナーや覚醒剤をやってる連中をシメるみたいな活動で。

〝ものすごい怖い格好〟って(笑)、どんなスタイルだったんですか?

横瀬 まわりからは〝少年ヤクザ〟と呼ばれていましたが(笑)、ぼくたちは〝ニュートラ〟としてやってました。ド派手な柄のサファリジャケットに、レオナールのネクタイみたいな。当時のヤクザのスタイルを自分たちなりに解釈していましたね。

本職がお手本だったんですね(笑)。じゃあ、靴でいうと女性モノのサンダルみたいな?

横瀬 あれは暴走族のスタイルなんですが、ぼくとはちょっと違いましたね。ぼくが憧れたのは、刺繍入りの特攻服にワークブーツですから(笑)。

うわさによると、実際にそういうチームにも属されていたとか。チーム名を教えてもらえたりは・・・。

横瀬 関東3大チームによる連合体、くらいにしておいてください(笑)。

ここから先は各自調査、ということで(笑)。当時はこのエリアにもそういうチームがあったんですか?

横瀬 いや、西東京ですね。暴走族の文化って、基本的には新宿から西にかけて、横浜や三多摩地区に広がっていくものなんですよ。新宿から東側にはあまりない。工場労働者の家庭が多かった影響が強いと思うんですが。

当時幼稚園児だった私でも「横浜銀蝿」とか「なめ猫」とか、ブームの熱気は感じられましたから、その勢いはすごかったんでしょうね。

横瀬 ただ、実際のピークは1980年前後で、ぼくが免許を取って入った頃はすでに下火になっていたと思います。今ではこのカルチャーの初期を知る語り部もだいぶ少なくなりました。これも時代ですね・・・。

この話も改めて調査したいところですが(笑)、話題を横瀬さんのファッションに戻すと、その頃の不良少年はどんな雑誌を読んでいたんですか?

横瀬 『Fine』でしたね。もともと女の子向けの雑誌だったんですが、結構男子っぽいネタも多くて、よく読んでました。ボウリングシャツ、アロハシャツ、バギートップのパンツ・・・みたいなサーファーファッションが好きだったんですよ。

サーファーのカルチャーとヤンキーカルチャーってリンクするんですか?

横瀬 全くリンクしないんですけど、出てくる女の子が好きだったんです(笑)。当時のヤンキー少年の理想の彼女は、『Fine』の女の子でしたから。なのでぼくたちは『Fine』に出てくるボーイフレンドたちの服を真似して、女の子たちの気を惹こうとしてました。

『POPEYE』とかじゃダメだったんですか?

横瀬 あのUCLAスタイルはちょっと受け入れ難かったですね。不良な少年少女はやっぱり『Fine』ですよ(笑)。1980年代初頭、まさに『Fine』の世界を品揃えしたような「SJハイストン」というショップが新宿のアルタにあったんですが、ぼくはそこを行きつけにしていました。サーファーっぽいモノがあったかと思えば、アルマーニのネクタイなんかも置いてあるという、とんでもない品揃えだったんですけど、不良がほしいモノがいっぱいあったんですよね。

ここでようやく横瀬さんの本業である靴の世界のお話を伺えそうですが(笑)、横瀬さんの靴の原風景ってどこにあったんですか?

横瀬 それはなんといっても中学1年生の頃に観た映画『サタデーナイトフィーバー』ですね。あの映画、ジョン・トラボルタが靴屋のウィンドウの前で、自分の茶色い靴とお店に飾られた靴を見比べるシーンから始まるんです。主人公は普段ペンキ屋の店員として働いていて、土曜の夜になるときれいな革靴を履いて着飾ってディスコに踊りにいく。ある意味では、靴が中心の映画なんですよ。スニーカーを履きはじめたくらいの子供だったぼくとしては、革靴を履いてあんなに素晴らしいダンスを踊れるということに驚愕でした。だからぼくもいつか「革靴を履いて踊りたい!」と心に誓ったんです。

実際に買った革靴はどんなものだったんですか?

横瀬 16歳の頃、マルイで赤いカードがつくれるようになったんです。もちろん親の承諾が必要だったんですが、そこは友達と結託してごまかして(笑)、丸井新宿店で、グッチのビットローファーを3万円で買いました。今考えると並行輸入品だったと思いますが、あれは本当に嬉しかったなあ。ぼくたちは赤いカードのおかげで、子供ながらに大人の名品を手に入れられるようになった世代なんでしょうね。あれは日本のファッションカルチャーにおける革命だったと思いますよ。

その頃マルイの赤いカードが登場して、学生でもローンが組めるようになったんですよね(笑)。でも10代で革靴、しかもグッチのローファーというのは、なかなか早熟だなあ。

横瀬 やっぱり、当時のぼくたちにとって「大人になりたい」という気持ちは強烈なモチベーションだったと思います。もしかしたら今の若者には理解しにくい感情かもしれませんが・・・。今でもお取引を続けている「ビームス」さんと出会ったのも赤いカードのおかげで(笑)、よくキャッシングしては買い物してました。もともとはバリバリのアメカジだった「ビームス」に、「ビームスF」や「インターナショナルギャラリービームス」ができていく光景を、目の当たりにしましたから。

うーん、もしかして日本の若者が〝世界一お洒落〟だと言われるようになったのって、じつは赤いカードのおかげだったのかもしれませんね!

1980年代に開化した

インポート革靴文化

横瀬さんはそんなファッションまみれの日々の中で、革靴の道を志すようになったということですか?

横瀬 いや、もともとは飲食業で身を立てたいと思って、喫茶店からナイトクラブまで、高校生時代からいろんなお店でアルバイトしていました。でも「ビームス」で売っていたトップサイダーのデッキシューズがものすごくほしかったとき、その輸入元がアルバイトを募集していた貼り紙を見て、「ちょっとやってみようかな?」くらいの気持ちで応募しちゃったんですよ。その会社がワールドフットウェアギャラリーでした。

少し前に閉店しちゃいましたが、日本のインポート靴セレクトショップの先駆け的存在でしたね!

横瀬 幸いなことに高校卒業後(1983年)すぐにこの会社に入れて、右も左もわからなかったんですが、最初に思ったのは「これ、飲食よりも楽だな」と(笑)。当時のコックの世界って、深夜労働はもちろんぶん殴られるのも当たり前の世界だったので、それと比べたらタバコ吸いながら電話で仕事ができるこの仕事って、なんて楽なんだろうと。後になってその大変さを知るんですが、最初はそんな感覚でこの仕事に入っていったんです。当時のワールドフットウェアギャラリーはまだ卸専門で、トップサイダーとG.H.バスを輸入していました。ここが小さな会社だったから、アルバイトの身でもこの業界の仕組みを頭に入れることができたんですよね。

当時の革靴って、どんなものが流行っていたんですか?

横瀬 1970年代後半から1980年代初頭の日本では、バリーやモレスキーが金字塔でしたね。当時の紳士靴って、ヒールが高いモカシンのスリッポンで、金具が付いているものばかりでしたから。

ちょっと前まで〝オッサン靴〟の象徴でしたが、最近ちょっとリバイバルしている、あのスタイルですね! 肩パッドの入ったワイドラペルのジャケットにフレアやバギーパンツを合わせちゃうような。

横瀬 1970年代の『007』を観ればわかるかと思いますが、当時の大人のスタイルってそういうものだったんですよね。はっきりいってまだ「キャップトウのオックスフォード」とか「ストレートチップ」みたいな概念はありませんでした。

今とは選択肢が全く違ったんですね。

横瀬 そんな時代に「ビームス」で売られはじめたのが、トップサイダーのデッキシューズやクラークスのデザートブーツ、G.H.バスのローファーだったわけですから、これは革命的でしたよ。「シップス」の前身である「ミウラアンドサンズ」では、スタッフの方がロールアップしたリーバイス501にG.H.バスのローファーと真っ赤なソックスを合わせていました。「ジーパンに革靴を履くのって大人だな〜」って、妙に感動しましたね。

当時はジョンロブ、エドワード・グリーン、ジェイエムウエストンみたいな本格靴ブランドは日本の市場に存在したんですか?

横瀬 ロブやグリーンはまだ本格的に輸入されておらず、ほぼ知られていませんでした。チャーチは銀座にお店がありましたが、当時の輸入元だった大塚製靴さんのラインナップのひとつみたいな売り方をされていて、それほどステイタスは高くなかったと思います。ジェイエムウエストンに関しては、ぼくがこの仕事を始めてG.H.バスを営業しているときに、先輩からローファーの最高峰として、初めてその存在を教えてもらいました。「ビームスF」ではウエストンより前に、ジェイ・フェネストリエというウエストン似のフランス靴を販売していましたね。そんな革靴黎明期から1980年代半ばにかけて、どんどん新しいお店ができて、新しいインポートブランドが入ってきて、という流れが生まれたんです。

まさに横瀬さんは、日本の革靴マーケットの成長期を体感されてきたんですね。

横瀬 その通りです。ぼくが入社してしばらくたった1986年頃にはブリティッシュの潮流がやってきましたが、「ロイドフットウエア」で見たホーキンスは衝撃的でした。今でいうエアクッションソールなんですが、まだDr.マーチンもなかったので、誰も知りません。「アストロノーツシューズ」、すなわち宇宙飛行士も履ける靴だという売り文句にカルチャーショックを受けて、すぐに社長に直訴して輸入させてもらいました。それに「ビームス」さんが火を付けてくれて、ブームになったんです。

それってニューウェーブとかロンドンファッションの文脈だったんですかね?

横瀬 そうです。つま先に入ったスチールを露出するというスタイルで、『POPEYE』さんも強力にプッシュしてくれました。そうそう、あの手の靴に〝オデコ靴〟と名前を付けたのって、スタイリストの祐真朋樹さんだったんですよ。

それは知りませんでした!

横瀬 祐真さんは当時まだ京都から出て来られたばかりで『POPEYE』で編集者をやっていたのですが、取材の合間に偶然うちの事務所に通りかかって買ってくれたんです。それからはたびたびホーキンスを紹介してくれて、おかげさまでヒットが出せました。

1990年代からは「ABCマート」のオリジナルブランドになっちゃいましたが、当時は老舗の紳士靴ブランドでしたもんね。

横瀬 その頃初めて英国にあるホーキンスの工場にも行きましたが、すでにコム・デ・ギャルソンが別注シューズを発注していたと聞いて驚きました。そのちょうど真向かいにはトリッカーズの工場もあって、紹介してもらいました。そんなことをしながら、いろんなブランドとの接点が生まれていったんです。当時は海外の革靴には輸入規制がかけられていて、限られた業者しか輸入靴を扱えませんでした。そんな事情もあって逆にチャンスは多かったと思うし、ぼくは格好いい靴ならなんでも輸入したくて、常に「あれやろう」「これやろう」と走り回っていました。ネットがない時代だったから、『ヴォーグペレ』や『ELLE』といった海外の雑誌は常に読みふけって、新しい情報を仕入れていましたね。

そんな時代の中、1987年から輸入を始めたのが、今も大人気を誇るパラブーツだったと。

横瀬 そうですね。当時はフレンチアイビーの全盛期で、シェビニオンとかシピーとか、フランスのジーパンならなんでも売れる時代だったんです。リーバイスより細身で、ウエスト位置が高いやつですね。

ああ〜、懐かしい! フレンチアイビーが復権した今でも、まだリバイバルしてないやつですね(笑)!

横瀬 それに合わせる靴として、ジェイエムウエストンとパラブーツが浮上してきたんです。すでにウエストンは「シップス」さんが独占的に輸入していたので、ぼくたちはパラブーツを仕掛けることにしました。最初に扱ったのは「ミカエル」と「シャンボード」と「キャッスル」。そして「ビームス」さんだけ「アヴィニョン」。これが日本に初めて輸入されたパラブーツでしたね。当時の「ビームスF」の担当者は、鴨志田康人さんでした。

カリスマバイヤーも太鼓判!ということですぐにヒットしたんですか?

横瀬 「ビームス」さん、「シップス」さん、「ハリウッドランチマーケット」さんの3社が仕入れてくれたんですが、全然売れなかったですね。

あらら、それは意外ですね(笑)。

横瀬 個人的にも大好きだったし、皆さんから「ホーキンスのスティールキャップトウの次は『シャンボード』が絶対に来ますよ!」と言ってもらえたんですけどね・・・(笑)。あれに火が付くのはだいぶ後になってからです。

1980年代後半といえば、雑誌『BRUTUS』の英国靴特集(1989年)も、かなり大きな影響があったと聞きますが。

横瀬 そうですね。日本で英国靴の全貌やヒエラルキーが明らかになったのって、あの特集の影響だと思うんですよ。当時は世界的にイタリアンファッション全盛期で、華奢でペラペラでなおかつ高い(笑)イタリア靴こそが格好いいとされてきた時代だったんですね。それに対して英国靴って海外の展示会に出展していてもシーズントレンドなんて打ち出さないから、面白くもないし、よく理解できないという風潮もあったんです。そこに登場したあの特集が、英国靴こそが本物なんだという概念を我々に植え付けた。エドワード・グリーンやジョンロブがすごいんだという感覚も、あそこで生まれたんですよね。

ロブとグリーンを頂点として、チャーチやクロケット&ジョーンズ、チーニーあたりがそれらに続く・・・みたいな紳士靴番付も、ここでみんなが知ったというわけですね。

横瀬 今はなきロブス(LOBB ‘S)という一世を風靡したイタリアの靴ブランドも、ジョンロブを見て「あんな靴をつくりたい」という思いから、その名前をとって創業したそうです。オーナーはナポリ出身の方で、ビジネスのセンスはありませんでしたが、モデリストとしてはものすごい才能をもっておられましたね。余談ですが、トッズのドライビングソールで知られるニップルソールは、もともとロブスがオリジナルだったんですよ。「ディエゴ・デッラ・ヴァッレに真似された」って愚痴ってましたから(笑)。

ロブスのロブは、ジョンロブのロブだったんですね(笑)。紳士靴の激動の時代だなあ。

横瀬 私もアルマーニにハマったり、チェーザレ・パチョッティの色気たっぷりの靴を輸入したりしましたが、やっぱり一貫していたのは、インポートが好きということですね。靴とクルマの趣味ってちょっと似ていて、ぼくみたいな人間は、国産のクオリティが高いことはわかっていても、やっぱり外車と外国靴が好きなんですよ(笑)。

全面的に同意します(笑)!

「90年代編」は2月7日13時に公開します!