〝熊本の有田さん〟って誰?

(予習編)

いかにして熊本は

「ファッション王国」に

なったのか?

文/鶴田啓

熊本が〝ファッション王国〟と呼ばれていた時代のことを、みんなは知ってる? 実は1980年代、熊本は日本のどのセレクトショップよりも最先端の洋服が手に入るエリアで、熊本を経て全国区になった海外ブランドも数多。東京や世界のファッション関係者が仕入れの参考にするような街だったし、東京で活躍するファッション業界人にも、熊本出身者が異常に多いのだ。実はその背景には、ひとりの伝説的おじさんが存在する。その名は〝熊本の有田さん〟こと有田正博さん。昨年まで「パーマネントモダン」という小さなセレクトショップのオーナーだった方だ。それなのに、超大物スタイリストだって、大手アパレル企業の会長だって、彼の前ではただのファッション好きの少年に戻っちゃう。みんな有田さんのことが大好きだし大尊敬しているんだ! インタビューの前に、熊本のファッション業界人代表である鶴田啓さんが〝有田さん〟と〝熊本〟について綴ってくれたエッセイを読んで、予習しておこう!

〝日本一おしゃれな街〟は

熊本にあった

熊本県八代市(やつしろし)は県南部に位置する市で、県内では熊本市に次ぐ第二の都市とされている。八代市の人口は1975年から1990年代にかけて増加傾向(最大13.3万人)にあったが、その後は現在に至るまでゆるやかな減少傾向が続いている。小学校二年生のときにこの街へ引っ越してきたぼくはそのまま八代市立第三中学校へと進学した。広々とした農地や一級河川に囲まれた牧歌的な田舎町=八代市出身の大先輩に、熊本県が誇る、いや日本が誇るファッション業界の最重要人物がいたことを知ったのは、それからもっとずっと何十年もあとの話だった。

小学校時代の終わりにファッションに興味を持ち始め、中学生になると在来線で35分ほど揺られながら熊本市内の繁華街まで洋服を買いに行くようになったぼくは、他の同級生と同様、所謂「ジーンズショップ」でアメカジアイテムを購入する少年だった。高校生になると、ファッション雑誌や周りの友達の影響からか、いわゆる「モード系」のショップも覗くようになった。アメカジから脱皮して最先端のモードやヨーロピアンスタイルに憧れを抱くようになった当時のぼくは、パリやベルギー、ロンドン発のデザイナーズブランドを取りそろえている熊本市内のショップへ出入りするようになる。しかし、日本のセレクトショップ黎明期を切り拓いた伝説的な洋服屋がかつて熊本市内に存在したことを、当時のぼくはまだ知らなかった。その店の名前は「アウトドアスポーツ」であり「ブレイズ」であった。それらの伝説的なショップを手がけた人物の名前は「有田正博」であった。

ぼくが有田さんの名前を頻繁に聞くようになったのは進学のために上京してからのことだった。東京でも相変わらず洋服屋には出入りをしていたが、自分よりも少し年長のショップスタッフと話をしていて「ぼくは熊本出身です」と伝えると、必ず有田さん(あるいは「ブレイズ」)の名前が出た。熊本のシャワー通りは「日本で一番おしゃれな街」であり、熊本人は「わさもん(早生者)」=「新しいもの好き」「流行に敏感な人」だと言われた。大学卒業後に大手セレクトショップに入社してからは、なお一層、その傾向が強まった。つまり、ファッション業界の中核に近づいていけばいくほどぼくは「有田正博」という名前を聞くようになった。

しかし(生まれた時代が四半世紀ほど違うとはいえ)同じ熊本県に生まれ、ファッションという共通項がありながらも、何故ぼくは在熊時代に有田さんのお店を知ることがなかったのか。(後に知ったことだが)答えは単純明快。1990年から1999年までの10年間、有田さんは当時人気絶頂だったお店を突然閉店させて、毎日海釣りに出かけていたというのだ。有田さんがファッション業界からドロップアウトしていたこの空白の10年間の中に、ぼくがファッションに目覚め始めた思春期時代はほとんどすっぽりと収まる形になる。(まるで入れ違うように)ぼくが上京した3年後の1999年、有田さんは10年間のブランクを経てプールスコート通り(※2006年にシャワー通りに移転)に再びセレクトショップを立ち上げた。「パーマネントモダン」という名前だった。10年間を釣り三昧で過ごしていたら流石にお金が無くなったので、洋服屋を再開することにしたのだという。2000年以降、ぼくは帰省の折に何度か「パーマネントモダン」を訪れ、その都度買い物もさせてもらったのだが(タイミングが合わなかったのか)有田さんの姿は店頭になかった。ぼくは有田さんに出会えないまま、10数年が過ぎていった。

ぼくが有田さんに初めて会うことが出来たのは、ほんの数年前のこと。「有田さんに鶴田くんのことを話したら、是非、一度会ってみたいってさ」と、共通の知人である熊本出身の先輩が場を設けてくれて、代官山で小さな食事会を開くことになった。丁寧なあいさつを交わした後、有田さんは若輩者のぼくに対しても一貫して敬語で優しく話しかけてくれた。一方で、少年のような笑顔の奥に鋭い好奇心が見え隠れしていた。その日ぼくが着ていたスーツについて興味津々で尋ねられた。昔のエピソードと今の話題を同等に扱うような話し方だった。大人の中に少年が存在するのではなく、少年の中にもう一人の少年がいるような人だと思った。その夜は、有田さんの70歳の誕生日だった。

〝わさもん文化〟が育てた

ファッション都市

思えば「パーマネントモダン」という名前。これは勿論、英語の「permanent(永続的な、恒久的な、不変の)」と「modern(現代的な)」に由来する店名である。一見、二律背反に思えるかのような言葉の連なりだが、有田さんと実際に会ってみると実にしっくりとくる。つまり、有田さんという「大人」の中に「少年」が同居しているわけではなく、「permanent」と「modern」が「ひとりの少年の中に、ただ並列に存在する」ということ。そうでなければ、いい歳をした大人が「事業を放り投げてまで海釣りに夢中になったり」「お金が無くなったので洋服屋に戻ったり」「50代半ばからジャズドラムを始めたり」だなんて、出来るはずがない。もはや衝動的・発作的ともいえる有田さんの直感力・行動力が「過去(歴史)」と「現在(瞬間)」を繋ぎ合わせ、「パーマネントモダン」というショップの中で混然一体となった奇跡。

付け加えるならば、「パーマネントモダン」の哲学には熊本という地域性が大きく作用しているような気がする。熊本弁の「わさもん(早生者)」が「新しいもの好き」「流行に敏感な人」を指すことは先に挙げたとおりだが、一方で「肥後もっこす」という言葉がある。これは「熊本の頑固おやじ」、つまり「自分の信念を貫き、頑なに守り続ける熊本の男」という意味だ。「わさもん」と「もっこす」が熊本男児の中に共生している事実は、ぼく自身が胸に手を当ててみればすぐに実感できる。

熊本は気候が温暖である上、海・山・川に囲まれ食料資源も豊富だ。恵まれた自然環境のおかげで生存への不安が少なく、新しいものへのチャレンジ精神を持ちやすい県民性を育んだと言われている。歴史的に見ても、海に面した天草地方からはポルトガルやオランダなどの外国文化が入り込みキリスト教や南蛮文化が根付いたし、 球磨川の舟運により全国から物資や情報が集まり、新しいものが伝わりやすかった。その立地的な利点を活かして、戦国時代から江戸時代にかけては加藤清正や細川家といった革新的な藩主が熊本を治めてきた。一本気な武士文化が根強い城下町でありながら、外国との交易も活発。そういった歴史的背景が「もっこす(permanent)」と「わさもん(modern)」を併せ持つ熊本人気質を育てたのだろうか。同じ九州の都市として比較されやすい福岡(=博多商人の町)との差異は、結果的にファッションスタイルの地域性にも表れている気がする。

様々な条件が歴史的・地理的に重なり合い、熊本はファッション都市として花開いた。発火点は勿論、有田正博。1976年にオープンした「アウトドアスポーツ」では英国のジョッパーパンツやレインブーツなどの「道具類」をシティファッションアイテムとして提案していたという。有田さん的には「乗馬服や狩猟服の中に美を見出した」のかもしれないが、当時の熊本人は勿論度肝を抜かれたはずだ。「ホンモノ」「オリジナルなもの」「普遍的なもの」をファッションとして取り使うというコンセプトは、セレクトショップの始祖鳥であるピエール・フルニエ氏がパリで営んでいた伝説的ショップ「グローブ」の視点とほとんど同時代的に奇跡的なシンクロを果たしていると思える。インターネットなど一切存在しなかった時代において、有田さんの直感と行動力が東京を追い越してパリと共振したのだ。

その後、1980年をまたぐ形でオープンさせた「ブレイズ」では最初期のパンク/ロンドンファッションを提案していたそうだが、これはぼくがファッション業界に飛び込んだ時期(1999~2000年)においても「熊本と言えばロンドンファッションが異常に発達しているよね」と語られ続けているほどの認知になっていた。しかし、今にして思えば、熊本でロンドンファッションが勃興したのは当然だと解析することもできる。「武士文化」と「舶来品」、「もっこす」と「わさもん」、つまり「王室」があるからこそ「パンク」が興り得た国・イギリスと同じようなコントラストを内包する都市・熊本が過激なロンドンファッションをいち早く受け入れたのだ。当時ヨーロッパに住んでいた(現在は超・大御所スタイリストの)島津由行・馬場圭介両氏(有田さんとは50年来の仲らしい)が導火線の役割を果たし、有田さんが熊本で着火・爆発させたロンドンファッション。その残り火から立ち昇る煙を吸いながら1990年代に育ったぼくは、今も変わらず「ハウス・オブ・ビューティー・アンド・カルチャー」に対して特別な憧れを抱いている。

その瞬間、瞬間。自らのアンテナがキャッチしたものに対して正直に行動してきた有田さんは、まるで日が暮れるまで夢中で遊び続ける小学生のようだ。その目には「1930年代のスーツ」も「キャサリン・ハムネットのスローガンT」も「ステットソンのヴィンテージシューズ」も「CLASSのアヴァンギャルドデザイン」も「石鯛を釣るための針」も同じように映っているのだろう。

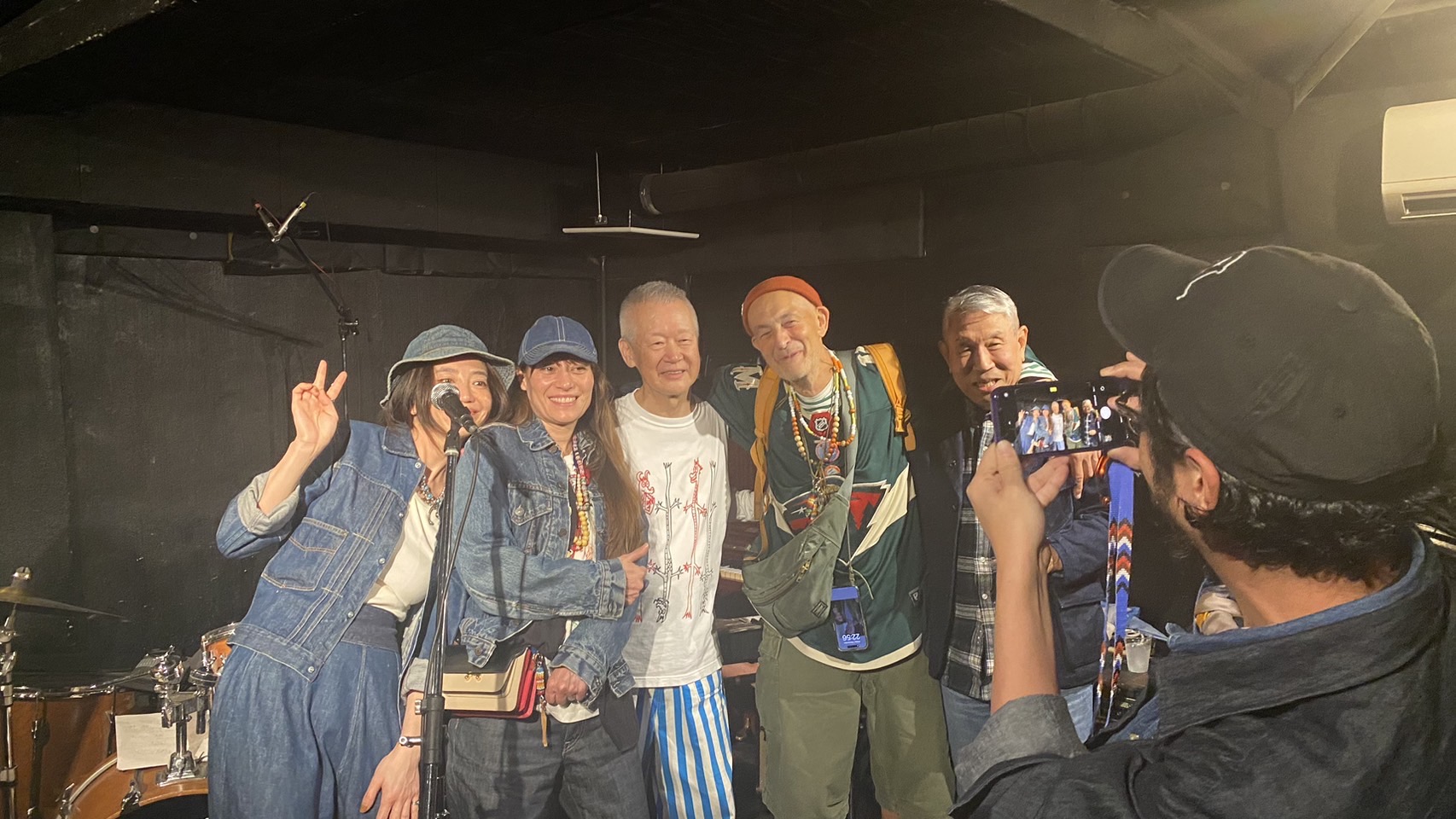

2024年の11月1日に東京・渋谷のロックバーで催された「有田正博・引退パーティー」には150名を超える招待客が訪れた。「パーマネントモダン」を閉めて、ジャズドラムと釣りに専念しながら生きるということらしい。件の先輩の誘いでぼくは会場運営の手伝いをしていたが、25年間ファッション業界に身を投じてきたぼくでさえ、まだまだ駆け出しの小僧に過ぎないと思えるほど、レジェンド級の業界人が次から次に集まってくる。出迎える有田さんの無邪気な笑顔につられて、ファッション業界の重鎮たちも皆、笑っている。豪華なオーディエンスを前にして、熊本から連れてきたバンドメンバーと共に3部制のライブを披露した有田さん。嬉しそうにドラムを叩くその表情は、やっぱり少年のようだ。観客席でぼくの隣に立っていた先輩が、言った。

「有田さん、引退パーティーだなんて言ってるけどさ」

「はい」

「見なよ、あの顔。たぶん東京でライブ演奏するところを皆に見て欲しかっただけなんじゃない?」

「はは、そうかもしれませんね」

「でさ、何年かしたら『やっぱり、またファッションをやりたくなった』とか言って、店を開けるのかも」

「ははは、そうかもしれませんね」

先輩もぼくも笑っていた。演奏が終わった有田さんは、オーディエンスに向かって「本当にありがとうございました」とお礼を言いながら、深々とお辞儀をした。

1978年熊本県生まれ。10歳の頃に初めて買ったLevi’sをきっかけにしてファッションに興味を持ち始め、大学卒業後にビームス入社。2004年、原宿・インターナショナルギャラリー ビームスへ異動。アシスタントショップマネージャーとして店舗運営にまつわる全てのことに従事しながら、商品企画、バイイングの一部補佐、VMD、イベント企画、オフィシャルサイトのブログ執筆などを16年間にわたり手がける。2023年にフリーランスとして独立、企画室「NEJI」の主宰として執筆や商品企画、スタイリング/ディレクション、コピーライティングなど多岐にわたる活動を続けている。