河毛と小森、

そしてキャンティ(第二夜)

東京の街と

コモリのブラックスーツ

撮影/高木陽春

文/山下英介

演出家の河毛俊作さんと、デザイナーの小森啓二郎さん。世代も舞台も異なるふたりが今宵「キャンティ」に集い、都市の文化をともに語り、笑い、そして憂う。第二夜は東京の街とファッションについて。

東京の街には

〝服がついてこない〟

「第一夜」はこちら!

小森さんが〝食〟について語る記事は見たことありませんが、食べることはお好きなんですか?

小森 気を遣うようになりました。

それは健康を考えて?

小森 それもあるんですが、〝食べる〟という気持ちにちゃんと向き合うというか・・・。最近は「自分は今何を食べたいのか?」ということを、夕方くらいからわりと真面目に考えています(笑)。

情報とかではなく。

小森 できるだけ気分で動くようにしているんですよ。海外旅行もそうなんですが、直前にならないと、本当にどこに行きたいかなんてわからないじゃないですか。だから飯屋の数日前の予約なんてできないので、いわゆる旬な人気店とかには、自分から行くことはないですね。

河毛 それが正しいね。世の中的に美味いとされているものと、自分が美味いと思うものは必ずしも一致するわけじゃないし、味覚はそのときの気分によって大きく左右されるじゃない。あとぼくは最近の高い寿司屋によくある〝一斉スタート〟は好きではありません。お寿司は自分の好きなもの、食べたいものを好きな量頼めるからいいんです。

マスコミやファッションの業界人って、そういう旬な有名店をたくさん知っていて、何ヶ月前から予約を取れるようなことが、ある意味でのステイタスになってるケースも多いと思いますが。

河毛 ぼくにはその感覚は理解できません(笑)。もちろん美味しいものを食べることはいいと思うけど、最近はあれこれ色んなこと言いすぎだよね。たぶんぼくはグルメではないんです。昔からある普通で真っ当な料理が好き。

ちょっとこじつけっぽくなりますが、最近は食でもファッションでも、「大トロの上にウニ乗っけちゃいました!」みたいなものが多くないですか?

小森 デザイン云々以外でも、その実体以上に写真や言葉で〝映え〟させるようなものも多いですよね。

河毛 ぼくが小森さんの洋服を好きなのは、そういうものとは真逆の、いい意味での素朴さと色気を兼ね備えているんだよね。そして、どこか夜の匂いがする。素材はいいのに価格は決して高すぎないというバランスも素晴らしいよね。

小森 ありがとうございます。

河毛 でも、そんなふうに思えるのは、ぼくが最近いわゆる〝ラグジュアリー〟という言葉に辟易としているからなんだよね。好きだった時代は絶対にあるはずなんだけど、今ではもう嫌悪感のほうが強くなった。買えない負け惜しみでは全くなく(笑)、もはや海外ブランドの服を見ても、ちっともいいと思わなくなってしまったんです。だからこれ見よがしではない色気のある小森さんの服って、自分の中ではいちばん上質であり、贅沢だと思うな。

小森 実はぼくがブランドを始めたきっかけって、20代のときに仕事で出かけたパリにあったんです。そこでとある女性と一緒にセーヌ川沿いを散歩したんですが、その日ぼくが着ていたのは、アークリテクスのナイロンジャケットだったんです。どうしてぼくはこんな美しい状況で、シャカシャカ音を鳴らしながら歩いているんだと深く後悔して(笑)。だから、その日その時、着たかった服をつくったのが、コモリの始まりだったんです・・・。これ、恥ずかしいから絶対に書かないでくださいね!

※以下、小森さんの青春ストーリーが10分以上続くが本人の希望により大幅に省略!

そんなの絶対書きたいですよ(笑)!

小森 つまり何が言いたいかというと(笑)、夜の空気と、こういうアンバーな電球の色と、男と女、お酒、音・・・。そこにあるべき服というのが、ぼくにとって凄く重要な要素なんですよね。

それはちょっと意外だなあ。そもそも小森さんご自身が夜型なんですか?

小森 お酒を飲むようになってから夜型になりました。そこで夜に何を着るかということで黒い服をつくり始めたという。だからぼくにとっての黒は、夜に溶け込むための迷彩色なんですよ。

夜の迷彩! 小森さんの服は、ある意味では誤解されている部分があるのかもしれないですね。

小森 いい生地で無地の服っていうだけで、他とひとくくりにされがちですからね・・・。でも以前キューバに行ったときは、街に着いた瞬間から黒い服を白に替えました。この街で黒は危険かもしれないという本能が働いて。おそらくぼくは生物として弱い自覚があるから、このような感覚が強いのかもしれません。

擬態しているわけですね(笑)。

小森 でも、結局なんだかんだ言っても、男の洋服ってイケてるかイケてないかでしかないのかなって思うんです。女性には煌びやかでいてもらいたいけど、男は服で目立たなくてもいいじゃんって。

河毛 イヴ・サンローランみたいな昔のデザイナーも、若い頃の写真を見ると、自分が着る服はグレーのスーツに白いシャツに黒いネクタイの世界だもんね。

小森 そうですね。でも、どうしても現代の日本の場合〝服に街がついて来ない〟ことが不満なんです。もしかしたらサラリーマンが揃ってグレーのスーツを着ていた昭和のほうが、街がきれいだったのかもしれません。

河毛 そうだね。だからこんな古いお店だけど、「キャンティ」には服がついてくるもんね。このガラス越しのスペースなんて、最初は「風呂場?」とか思ったけど(笑)。

小森 本当にそうですよね。だからぼくはできるだけ、服がついてくる店にしか行きたくないんです。

河毛 そういう意味で日本は、この30年から40年かけて、一生懸命手間ひまかけて街を無表情にしているよね。格好よかったものを全部ブチ壊して、再開発の名のもとにわけのわかんないビルをつくって。街そのものが、ありがちな「化繊のセットアップ」化している。

小森 がっかりしちゃいますね。

幻想を生む

ブラックスーツ

そんな時代の中でも、コモリというブランドは現代の東京を象徴するブランドとして、世界的に支持されていますが。

小森 世界に向けては、全くもってまだまだですよ。ただ、人って世界中誰でも、見えそうで見えないものには惹かれるんでしょうね。そういえばブランドを始めたときに、PRの担当者と「フライデーされる男と女が同時にウチの服を着ていたら面白いよね」なんて雑談をしたことを覚えています。

その目標は達成したんですか(笑)?

小森 まだなんですけど(笑)、その時代で一番イケてるとされている男と女に、ウチの服を着ていてもらいたいなって、ずっと思っているんです。ひとつの世界観の中で男も女も格好よかったブランドって、昔のジョルジオ・アルマーニやラルフ・ローレン、コム・デ・ギャルソン、ヨージ・ヤマモトくらいしかなかったんじゃないかと、よく思うんです。

河毛 イヴ・サンローランはどうですか?

小森 そこがわからないんですよね。いいとか悪いとかじゃなくて、どうしてもデザイナーってゲイセクシャリティの男性が多いので、その嗜好が男服に表現されていることが多いので。

つまり男女のカップルではなく、世界観の違う別の服になっているケースが多いわけですね。

河毛 イヴ・サンローランは女性にトレンチコートやサファリジャケットを着せる一方、男性にはベルベットのジャケットやシルクのパフスリーブのブラウスを着せていた。つまり女性服の男性化と、男性服の女性化だよね。そのあたりのバランス感は絶妙だったと思う。だからジェンダーレス化が進む現代的な視点に立っていえば、リヴ・ゴーシュ(1966年から始まったイヴ・サンローランの既製服ライン)は、男服も女服も美しいです。

小森 確かにそうですね。

河毛 ぼくなんかは今の価値観からすれば、マッチョな精神性に憧れてきた人間ではあるんだけどね。

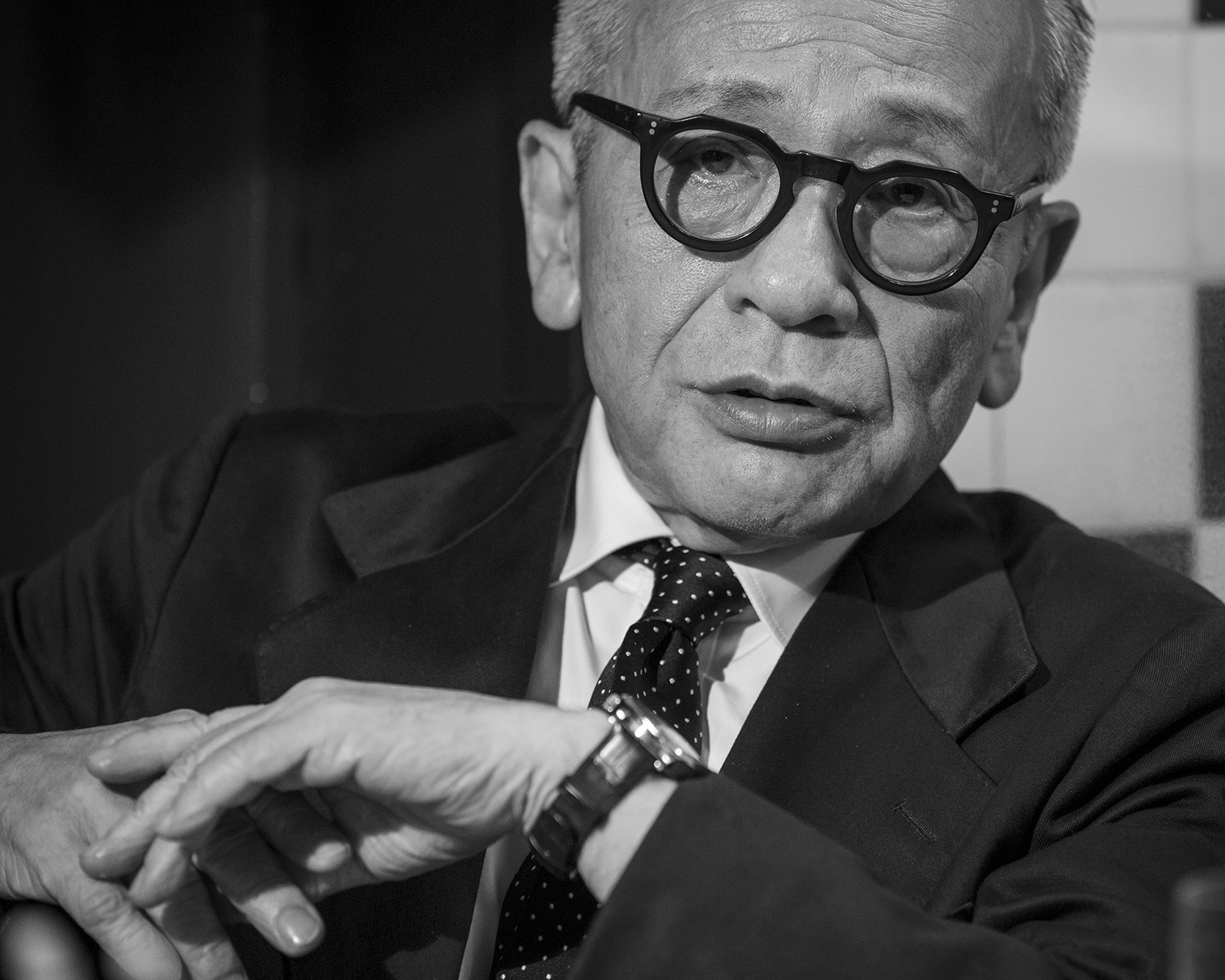

今日河毛さんが着られているスーツもコモリのものだそうですが、これはどういうテーマでつくられたんですか?

小森 これはキアヌ・リーヴスです。

そんな有名俳優の名前が出てくるとは(笑)!

小森 地下鉄で黒いジャケット着て、ひとりで菓子パン食べてるみたいなイメージあるじゃないですか(笑)。これは実はチノパンの生地を黒く染めたものなんですが、こういうコットンのスーツをガシガシ着てる男って格好いいなって。

河毛 しわくちゃになってもいいの?

小森 それがいいと思います。なんか、スーツを普段着みたいに着られる人って憧れるじゃないですか。昔の社会科の先生みたいに(笑)。

ジャージやサンダル、ループタイあたりとミックスして。

河毛 たぶん今の先生は着てないと思うけどね(笑)。

小森 あの板についた感じ、昔からすごいなと思ってるんですよ。金八先生とか寅さんとか、自分の中でこういうスーツスタイルがいいな、というお手本的存在がいるんですよね。

まさかコモリの都会的なスーツが、社会科の先生からインスパイアを受けたものだとは思いませんでした(笑)。

河毛 ぼくは今日これを着て、昔の上海ギャングみたいだなって思ったんだけど(笑)。トニー・レオンとかが着たら似合いそう。あるいは1960年代のロンドンのギャングたちを描いた映画『狂気の美学』(2015年)で、主演のトム・ハーディが着ていたスーツかな。アメリカのマフィアというイメージではない。

でも、確かに夜の照明に映えるスーツですよね。

小森 ブラックスーツはまさにそうなんですよ。

河毛 でもブラックスーツって、何色のネクタイを締めればいいのか、いつも悩むよね。小森さんはどうしてるの?

小森 いや、実はぼく自身は普段着としてのブラックスーツはまだ着たことがなくて。まだ自分には早いと思って、着ていないんです(笑)。

河毛 え〜っ、まだ着てないの(笑)? ぼく、これ着て犬の散歩行ってもいいですか?

小森 いや、まさにそうやって着てもらいたいんです(笑)。

そういうものづくりの考え方もあるんですね。

小森 自分が今着たいもの、ちょっと背伸びして着たいもの、この人に着てもらいたいもの。この3つの考え方でつくっています。ストーリーは色々あるんですけどね。

「歩きたくない道」って

ないですか?

河毛さんは、洋服とそれを着ていく場所は気にされるんですか?

河毛 もちろん気にしますよ。その日会う人のことも考えるし。でも人間は、行きたいところだけに行くわけにもいかないからね。

そこに演出家的な視点が入ることもあるんですか?

河毛 そうなんだけど、それってちょっとイヤな感じだよね(笑)。

小森 でも、ぼくもありますよ。同時に無頓着でいたいという憧れもありますけど。

河毛 そうそう。でも、どんだけ無頓着に見えるかって考えている自分がイヤになって、死にたくなるときもあるよね(笑)。

小森 そうですね(笑)。

お二人のように美意識を武器に仕事をされていると、身のまわりに許せないものがどんどん増えてきて、しまいには生きづらくなってしまったりしないですか? 「キャンティ」の常連でもあったミュージシャンの加藤和彦さんなんて、まさにそうした人だったと思うんですが。

河毛 めちゃくちゃあります。というか八方塞がり(笑)。

小森 怒りしか湧いてこないです。でも怒りがあるからやる気にもなるわけで、だからその怒りを込めて服をつくるしかないですね。

お二方はそのエネルギーを創作に叩きつけられるわけですね(笑)。加藤和彦さんなんて、地方のライブのときもビジネスホテルに泊まることを拒否していたと聞きますが。

小森 ぼくも××ホテルは嫌いですね。あそこが全ての景観を乱している。

河毛 同感です。

小森 あの空間だけは耐えられないですよね。

河毛 よくわかります(笑)。

でも日本で暮らしていると、そんなの山ほどありますよね?

河毛 それはそうですよ。

小森 ぼくは「歩きたくない道」がありますからね。

河毛 もう平安時代の人みたいに、〝方違え〟しないと外出できないよ(笑)。

小森 実はそうなったのには理由があって、バイヤー時代の先輩に「小森くんはデザイナーなのに、なんで自分が主人公として生きないの?」って言われたんです。

デザイナーは、自分を人生の主人公に据えるべきだと!

小森 人に気を遣いすぎず、もっと本能に正直に生きるべきということですよね。その先輩は「この電信柱がこの位置にあるのが嫌いやねん」と言って、会社から渋谷駅に歩いていくときも、わざわざ迂回されてました。そういえば、確かに俺にも歩きたくない道はあるよなって。

河毛 それ、デザイナー的には公言しない方がいいんじゃないの(笑)?

小森 そうなんですけど(笑)、ぼくはその言葉を聞いて、自分のなかに眠っていた感覚が呼び覚まされたというか。

河毛 それはよくわかるけどね。いや、ぼくは小森さんのことが大好きなんだけど、服がいいのは当然のこととして、こんなにアーティストぶらない人を見たことがない(笑)。

小森 それがぼくにとっての劣等感なんですけどね・・・。格好つけたいんだけど、格好つけられないというか。

河毛 ことさらにアートな雰囲気を醸し出そうとしないのが素晴らしいよね。

小森 これでも最近は取引先の商品説明会とかに行くときは、姿勢とか話し方とか気にしてるんですけど(笑)。もうちょっと人からどう見られるかっていうのも、考えたほうがいいんじゃないかと思って。

河毛 普通デザイナーがそんなこと言わないよね(笑)。

でもメディアに顔出しもしないし、周囲からはアーティストっぽく見られている節もあるんじゃないですか?

小森 それはぼくにはよくわからないですが、小洒落た雑誌に出てると、自分が晒されている感じがするので嫌なんです。本当はこういうマニアックなメディアで語っているほうが気が楽なんですよ(笑)。

マニアックかどうかはさておき、小森さんに出てもらえるとみんな驚くと思います(笑)。まさに「キャンティ」のような、〝なくしてはいけない〟カルチャーを記録しておくメディアでありたいですね。

河毛 古いものは一度壊してしまったらもう二度と再生できないということを、なんでわからないのかな?という思いはあるよね。ぼくが後ろ向きな人間だからそう感じるのかもしれないけど、「過去はいつも新しい」と思っています。森山大道さんの言葉じゃないけれど・・・。

頭で考えるより

感じて選び取って

最近は洋服でも食でも情報ばかりが先走って、本当に大切なものが見過ごされがちだと思うんです。蘊蓄で買わせるというか。でも理論上「キャンティ」と同じ食材を使ったところで、この空間やそこに集まる人々をなくして、絶対に同じ味にはならないんですよね。そういう意味では、小森さんも情報で勝負しないタイプのデザイナーだと思いますが。

小森 そうですね。キャプションを埋めるためだけの情報はいらないというか。

河毛 ホームページもすごく情報量が少ないよね。そもそも写真見ても服がよくわからないし(笑)。

小森 そうですね。頭で考えるよりも、見て触って着て、感じてもらいたいんです。その感覚がない人はぼくの服にたどり着けないと思うけど、それでいいかなって。

そういう意味では、1952年生まれの河毛さんがコモリの存在にやすやすとたどり着いてしまうのは面白いですね。まさに情報じゃなくて感性で選んでいるわけですから。

河毛 ぼくは原稿もいまだに手書きするほどIT化されてないんだけど、今とても恐ろしく感じるのは、70年代の終わり頃まで、テクノロジーの進化って人間を助けるものだったんです。それが今や、完全に人間を無価値にするフェーズに入っている。現在のビッグテックは、いかに人間を排除しながら世界をまわしていくかということに、フィーチャーしていますよね。そして若い人は、少々の便利さと引き換えに、本当に大切なものを売り渡してしまっている気がする。

小森 今は初めて旅する街の感動みたいなものすら、薄まっていますよね。だから〝感じる力〟って、絶対に昔の人のほうが強かったと思います。

河毛 ぼくらの時代は卒論を書くにしても図書館に行くしかなかったけど、たまたまその窓際の席に素敵な女の子が座ってたりしたら当初の目的は見失って(笑)、なんとかその子に声をかけたりして、結局勉強しないで帰ってきたりしてたじゃない。そういう、たどり着けないからこそ得られる楽しみみたいなものが、人生にはあるんだよね。

小森 今は寄り道、ないですね。でも若い人たちは、アナログレコードのような不自由なものに興味を抱いているわけですし、また価値観は戻りつつあるんですかね。

とはいえAIも出てきているし、どうなんでしょう?

河毛 「キャンティ」でこんな話をしていること自体が、無価値だって言われるかもしれないね(笑)。

小森 ぼくとしては昔に戻ってほしいって、すごく思いますね。今の自分のまま昭和の時代に戻りたいです(笑)。

- キャンティ飯倉片町本店

ドレスコードは「スマートカジュアル」。

住所/東京都港区麻布台3-17

電話/03-3583-7546

営業時間/11:30〜15:00(ラストオーダー14:00)、17:00〜23:00(フードのラストオーダー21:30、ドリンクのラストオーダー22:00)