【もうすぐ移転!】

ぼくたちに雑誌の価値を

教えてくれたお店の16年。

神保町「マグニフ」は

古本屋という名の雑誌だ!

撮影・文/山下英介

「ぼくのおじさん」の編集人が本や雑誌の記事をつくる前に、決まって訪れる場所がある。それは神保町にあるファッション雑誌専門の古本屋さん「マグニフ」だ。ここで仕入れた雑誌や本の数々が幾度となく「ぼくのおじさん」のネタ元になってきたし、近くの喫茶店でそれらを眺めている瞬間が編集人にとっての至福の時間だったりもする。要するに公私共にとても大切なお店なんだ! この秋、そんなお店がすずらん通りから姿を消すという聞き捨てならないニュースを耳にして、編集人はことの真偽を確かめに神保町へと向かった。

神保町のアイコンが

移転する理由って?

今日は「マグニフ」さんが神保町のすずらん通りにあるお店を閉めて移転されるという情報を聞きつけて、いてもたってもいられず取材に伺いました! もしかして再開発的なやつですか?

中武康法 いや、自治体やゼネコンがどうこうみたいな話じゃなくて、単純に建物のオーナーさんがここを建て直したいという話なんです。うちは2009年にオープンしたんですが、実は私が物件を探しているときからそういう話はあって、前に入居されていた古本屋さんも「本当は続けたいんだけど、ここを出なくちゃいけなくて・・・」みたいなことを仰っていたんですよ。

でも、そのお店が閉まった後も結局取り壊しにはならなくて、不動産屋さんから3年の定期借家で貸しますという話がきたんです。3年限定だったとしても、これほどの一等地が借りられるなら全然やれるな、ということで契約したら、何度か再契約を繰り返せて、16年経ったのが今の状況というわけです。古い建物なので、色々と複雑な事情があったんでしょうね。

寂しいけれど、ある程度の覚悟はあったわけですね。中武さんはもともとこの街の古本屋さんでアルバイトされていたんですよね?

中武 そうですね。大学に通うために上京して以降のことなので、1996年くらいからですかね。昼間働いて夜に勉強するスタイルが自分には合ってるなと思って、明治大学の夜間に通っていたんです。

すぐ近所の学校ですね! 明治大学の学生が古本屋さんでアルバイトするのって、割と普通のことだったんですか?

中武 いや、あまり聞いたことないですね。最初は肉体労働してたんですが、継続してやれる仕事はないかなと思って歩いていたら、アルバイト先の看板を見つけて。今はもう閉店しちゃいましたが、映画や音楽みたいなサブカルチャーの昔の本を扱っているお店でした。私ももともとそういうカルチャーは大好きだったし、時給も悪くなかったですしね。

中武さんは宮崎県出身とのことですが、そういうサブカルチャーとの親和性は高かったんですか?

中武 あんまりいうと宮崎県に失礼ですけど(笑)、情報がなかった分テレビやラジオ、本から吸収するしかないという感覚が強かったんじゃないかなと思います。私の場合は親父の趣味だった映画をテレビで観せられている間に、刷り込まれたというか。

1990年代の神保町ってどんな感じだったんですか?

中武 今と変わらず賑わってましたが、靖国通りもすずらん通りもアーケードがあったりして、今とは違う風景だったと思います。古本屋さんなら一誠堂書店さんや小宮山書店さん、飲食店ならランチョンさんのように、昔ながらの大きなお店が健在なので、ぱっと見はあまり変わっていないようにも思えるんですが。

靖国通りには〝ジョンレノンの丸眼鏡〟を売っていた眼鏡屋さんがあって、すごくいい雰囲気だったんですが、いつの間にかなくなってしまいましたね。当然学生街でもありますから、若い人も多かったとは思いますが、今よりは年配の方が目立っていたかなあ。

古本屋さんのバイトって、いったいどんな仕事をしていたんですか?

中武 個人経営の古本屋さんがそう何人も人を雇えるわけもありませんから、もう全部の仕事ですよね。まずは店番をやって、慣れてきたら仕入れた本の〝商品化〟作業をして、値段表をもとに価格をつけられるようになります。そのあたりを覚えてきたら、自分で値段をつけてみたり、最終的には買取も任されて・・・みたいな感じでしょうか。

古本屋さんで働かれていた経歴をもつ方って、〝修行〟みたいな表現をされますよね?

中武 私にはそういう感覚は全くありませんでしたが、そのニュアンスは確かにあるのかもしれませんね。

ネットのない時代の買取って、どうしていたんですか? マニュアルみたいなものがあるとか?

中武 やはり経験と知識ですかね。店番をしながら養っていくものだと思います。全く知らないものが入ってきた時は、他のお店に行って調べてくるみたいなことはやらされていましたが。

中武さんが働いていたお店は、雑誌もやってたんですか?

中武 そうですね。比較的柔らかいお店だったので。映画や音楽だけじゃなくて、当時はいわゆる〝お宝ブーム〟だったので、アイドルの雑誌や写真集が飛ぶように売れていましたね。

ああ、XXさんが下積み時代に出していたヌード写真集、みたいな(笑)。

中武 当時私が働いていたお店だけじゃなくて、神保町中の古書店が〝お宝ブーム〟にあやかっていました。老舗のお堅い美術系古書店さんも、店頭にはそういうアイドル写真集をズラッと並べていましたから。現在そっち系の本を専門にしているいくつかの古書店も、もともとは別ジャンルだったのが、あの頃にシフトチェンジしたと思うんですよね。

古本屋さんの

商売のシステムって?

古書店の世界にもトレンドがあるんですねえ。そういえば古書店さんって、店頭での買取以外に〝市場〟というもので仕入れをしていると聞きましたが、本当ですか?

中武 東京には駿河台のほうに「東京古書組合」というのがあって、うちは加入していないんですが、神保町の古書店はほぼそこに加入しています。「神田古本まつり」も、そこの主催なんですよ。古本屋さんをやるうえで、古書組合での仕入れは大きなウェイトを占めるんじゃないかと思いますね。

古書組合が在庫を持っているということなんですか?

中武 私は組合員じゃないのでそこまで詳しくはないんですが、それぞれのお店が得意分野以外の本を仕入れたら、ある程度ストックしておいてから組合が主催する「古書交換会」という市場に出して、セリにかけるんです。そういうやり方でそれぞれの分野を補うという。

なるほど〜! それが古本における市場なんだ。みんなで品揃えを融通し合っているわけですね。

中武 そうですね。神保町なら買取のお客さんはひっきりなしに来ますけど、地方の古本屋さんにとっては市場でお目当ての本を買い付ける作業は、とても大切なんだと思います。

市場以外の仕入れでいうと「ちり交」というルートもありまして、ちり紙交換で集めた資源の中から売れそうな本や雑誌を集めてきて古本屋に持ち込んでくる人も、昔はよくいたんです。古本屋のニーズをよく理解して、そういう品物を回収しやすい地域まで把握していたり、単なる小遣い稼ぎじゃなくて、すごくプロフェッショナルな方々でしたよ。今はほとんどいなくなったと思いますが。

「古書交換会」に「ちり交」。古本の世界にはいろんな仕入れ方法があるんですね! でも、わざわざ時間と交通費をかけて市場まで行って本を仕入れるというのは、なかなか大変ですよね。

中武 体力がいる仕事です。

本、重たいですもんね(笑)。

中武 うちは市場での買い付けはしていませんが、やっぱりイベントに出る時は重たい本をケースに詰め込んで運んで、設置して、という作業はしていますから、体力は大切なんじゃないですかね。

たとえば地方の古書店で100円で売られていたものが、神保町で数万円・・・!みたいな世界もあるんですか?

中武 かつてはそういうケースも多かったと思いますが、今やほぼないと思いますよ。むしろ地方の古本屋さんであるほど、相場を完璧に調べてネット販売に特化して、店舗は倉庫化しています。もちろんうちみたいなお店も、ネット相場は参考にしています。メルカリで1万円で売れるものを、うちがあまり安く買うわけにはいきませんから(笑)。

「マグニフ」が

オープンするまで

話は戻りますが、中武さんは大学を卒業してから就職はされなかったんですか?

中武 就職というか、アルバイトしていたお店から社員みたいな扱いにしてもらえたので、結局10年以上はそこで働きました。

じゃあ、食べられるだけのお給料ももらえたと。

中武 もちろんお店にもよると思いますが、私は巷のフリーターよりは全然いいお給料をもらっていましたよ。景気もよかったんだと思いますが。

そうなんですか! 神保町みたいな家賃の高いエリアでも、古書店はちゃんとビジネスとして成り立つんですね。

中武 他のお店のことは知りませんが、老舗の大きな古書店さんにはちゃんとベテランの社員さんがおられますよね。オーナーや店主だけでなく、スタッフとして長年勤めていらっしゃる方がいるということは、ビジネスとしてきちんと成り立っているんだと思います。

じゃあ中武さんはもともとアルバイト先だったそのお店で働きながら、今のお店の構想を練っていたわけですね。

中武 そうですね。2000年代の神保町には「誰それが表紙だったら高い」みたいな〝お宝ブーム〟を引きずったような価値観も残っていましたが、私はそれより「雑誌の中身のほうにもっと価値のある面白い記事があるじゃん」みたいなことを、少しずつ思い始めていたんです。

ヤフオクあたりを見ていたら、表紙のタレント云々じゃなくて中面にマルジェラ特集が載ってるから高くなる、みたいな傾向にも気付けるようになりました。つまり、お客さんがそれぞれの価値観で雑誌を買うようになっていたんです。そしてこれを突き詰めたら商業的に成り立たせることができそうだな、ということも見えてきました。

なかでも古いファッション雑誌に特化したのは、何か理由があるんですか?

中武 ファッション雑誌の面白さって〝時代性〟だと思うんです。発売された頃に流行っていたアイテムやそのコーディネートだけじゃなくて、当時公開された映画、人気タレント、広告、連載コラム・・・。ありとあらゆる情報が横軸で繋がっているじゃないですか。

確かに、ファッション雑誌って、ある意味ではマンガや週刊誌などよりもリアルに時代を反映している部分があるかもしれませんね。

中武 そういう意味では、私の考えるファッション雑誌って、そこらへんの書店やコンビニで買えるようなもののことなんですよね。

スノッブなビジュアル誌やインディペンデント誌あたりとは違った、大衆的な概念なんでしょうか。

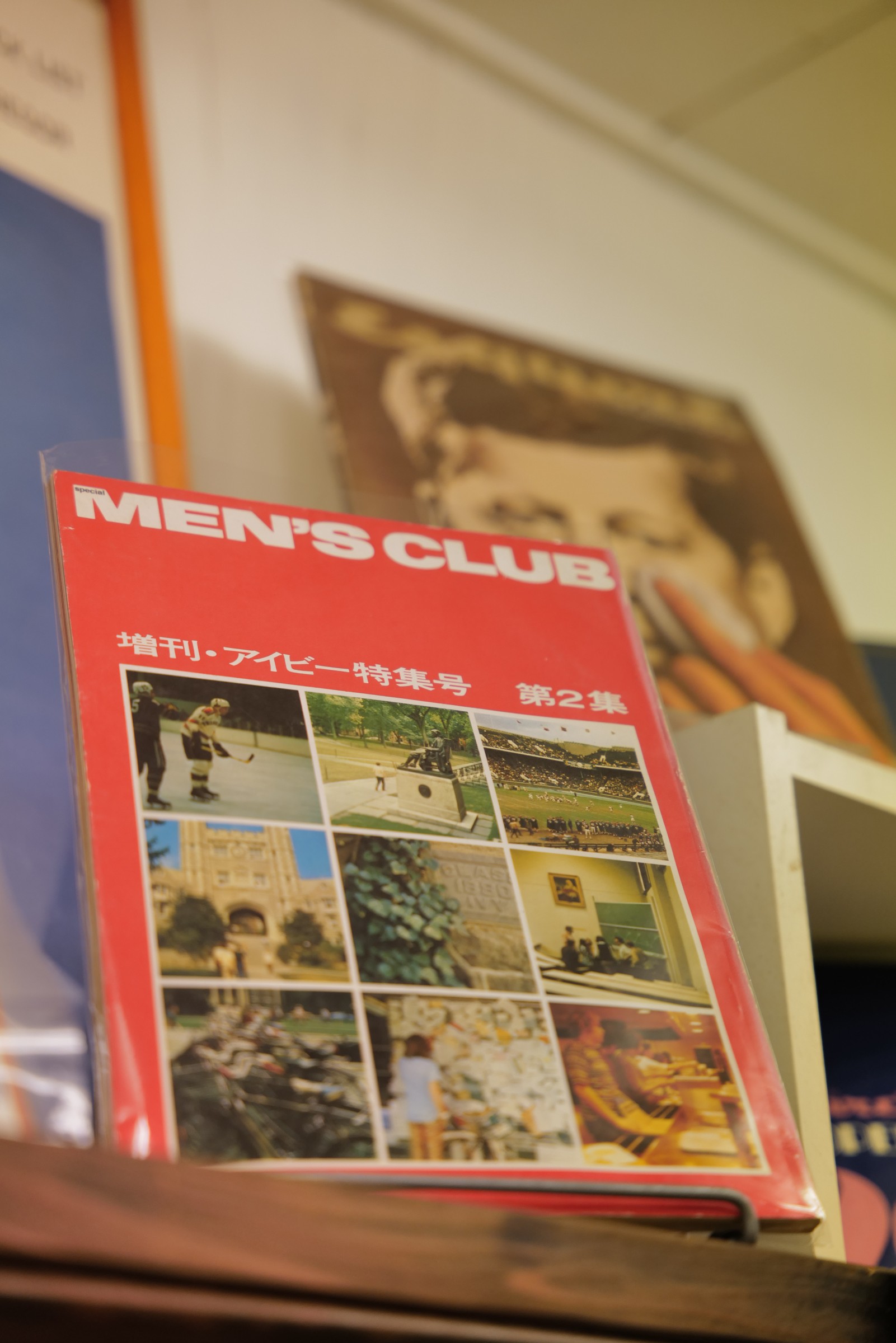

中武 そうですね。『Purple』や『SELF SERVICE』といったインディペンデント誌の初期の号や、ベネトンの『COLORS』、アルマーニの『emporio armani magazine』といったブランド発の雑誌は、近年ではその芸術性が高く評価され、市場ではかなり高騰しています。もちろんこれらの雑誌にも時代性は宿っていると思いますが、1970年代の『POPEYE』や1980年代の『Olive』みたいな雑誌とは性質が大きく異なりますよね。

あの頃の日本の雑誌は限られた人のためのものじゃなくて、時代の夢や憧れの人物像をつくり出していたわけですからね。

中武 ただ、雑誌がそういった大衆性を持ち得たのって、あの時代だったからなんでしょうね。今みたいにSNSもなく、テレビや新聞、雑誌こそが世の中の情報をリードしていた時代。

WEB以前、情報とはメディアのもとに集まってくるものでしたからね。メディア側はその価値を精査する役割を果たしていた反面、間違った方向にコントロールしてしまう危険性もあったわけですが・・・。さておき、そんな思索の時を経て、この地でファッション雑誌専門の古書店をオープンされたという。

中武 そうですね。前のお店ではだいぶ仕事を任されていたので、この場所でこの家賃であれば、全然やっていけるだろうという確証はもてました。なのでそこまで貯金をできていたわけでもないんですが、見付けたからにはやらなくちゃと。そこで慌ててヤフオクで『POPEYE』100冊セットを落札したり、閉店セールをしてる古書店で『MEN’S CLUB』をどっさり買って棚を埋めて。

品揃えがないとサマにならないですもんね!

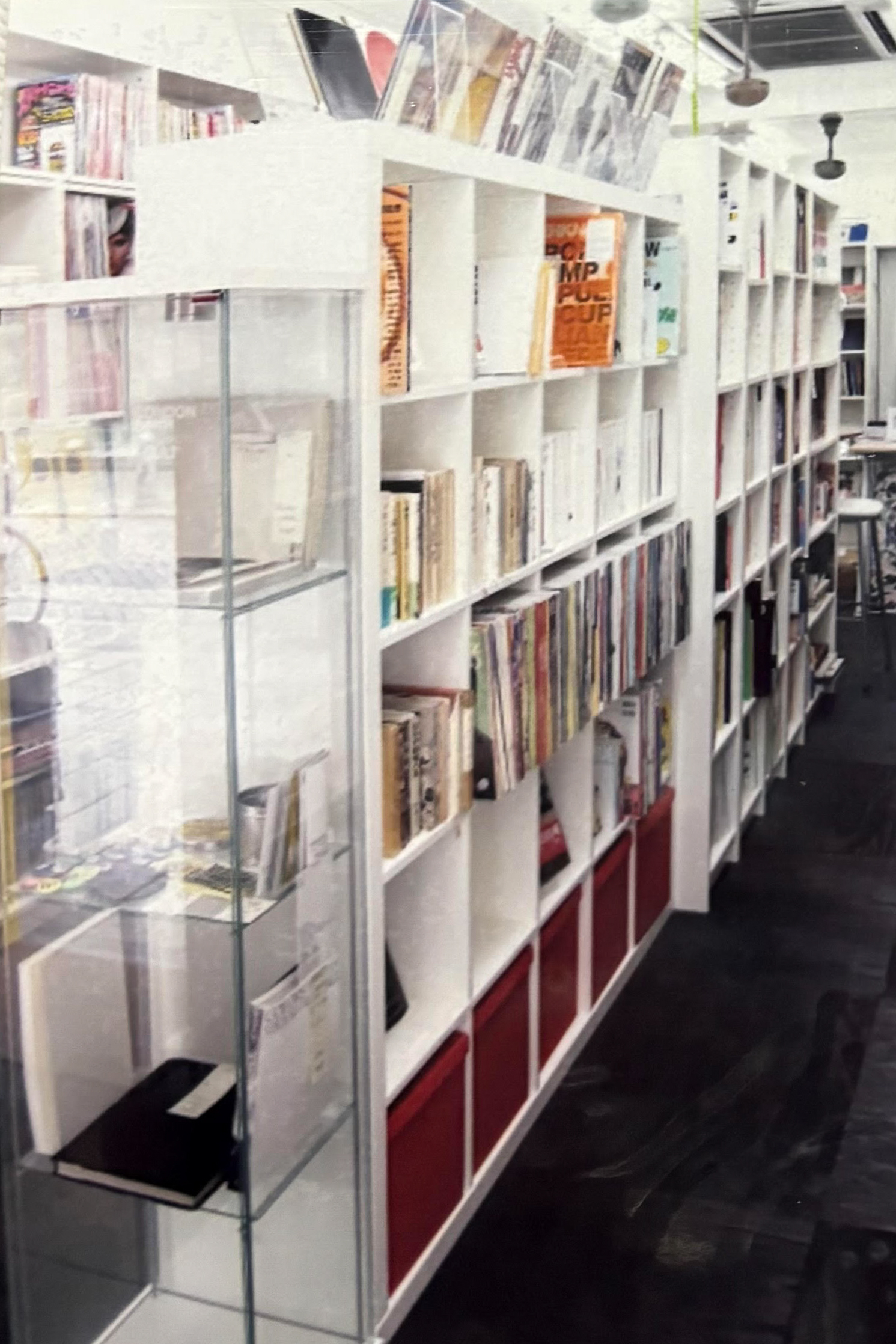

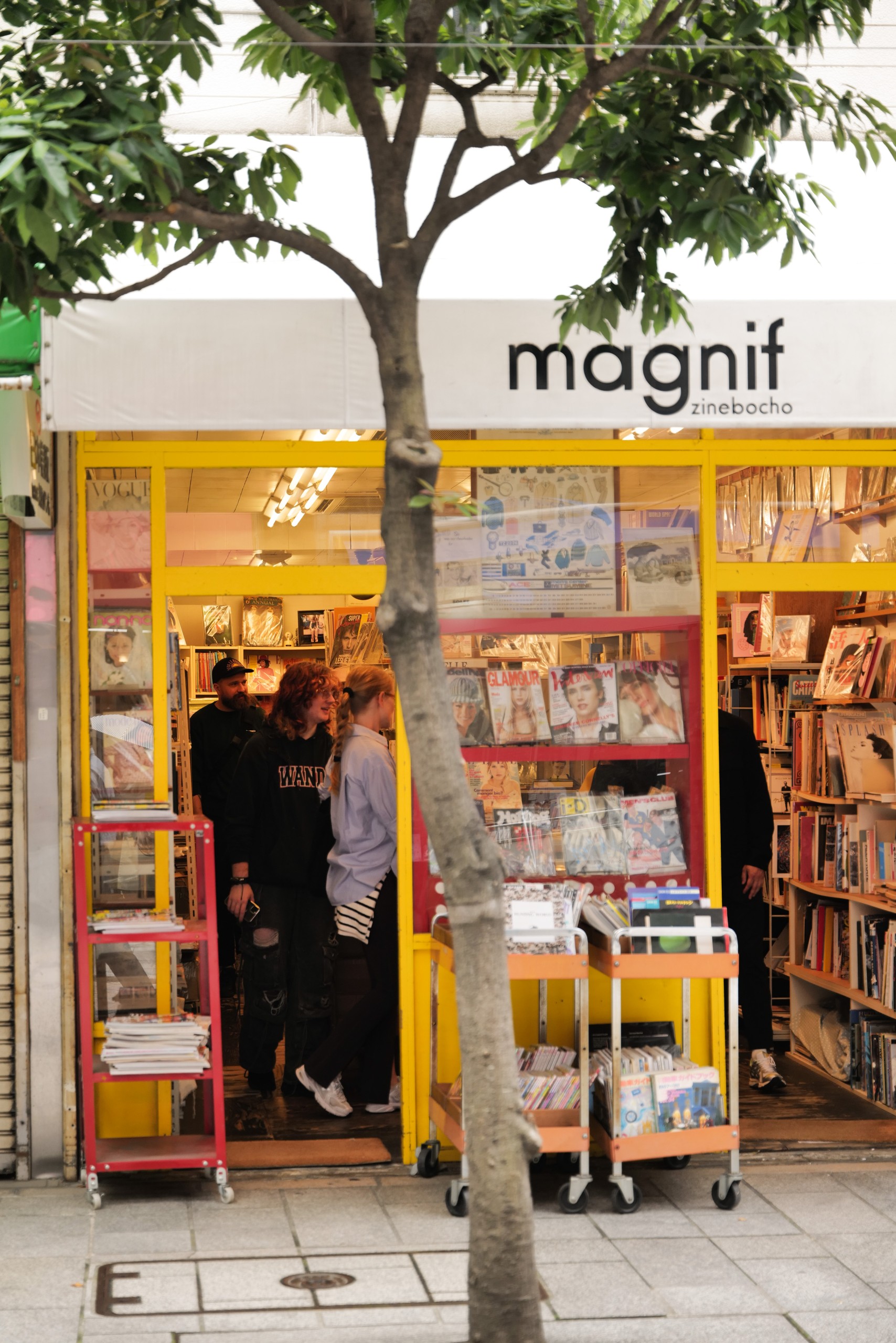

中武 あとは内装ですよね。予算が少なくても、ファッション系の古書店をやるなら、多少はお洒落にしないといけませんから。なので自分でペンキを使って、ファサードは黄色、店内の壁は白くペタペタと塗りました。棚には日本に再上陸したばかりだったIKEAの「ビリー」を入れて。

IKEAで一番安い棚ですね(笑)。

中武 モデルケースとしてIKEAが出した本にも載りました(笑)。まあ、本当はもっと時間をかけたい気持ちもあったんですが、「マグニフ」はそんなふうにして、半ば無理やりオープンさせたんです。

ビジネス的には最初から順調だったんですか?

中武 ちょっと神保町らしくない見た目だったからか、すぐに人は集まってくれましたね。雑誌の『Pen』やパルコのWebマガジン『アクロス』がオープン早々に取材に来てくれたのも、ありがたかったです。

業界に知れ渡れば、仕入れにも困らなくなりますもんね。

中武 仰る通りです。また、トラッド愛好家の方々からのサポートにも助けられました。「山の上ホテル」(休館中)のスタッフさんでクラシックスタイルに造詣の深い方がいらっしゃったのですが、当店を見つけてくれてからは毎日のようにご来店いただき、多くのことを学ばせていただきました。また、彼の行きつけのテーラーさんはトラッド界隈ですごく慕われていらっしゃる方で、その方のお口添えによって、さらにお客様の輪を広げていただいたと思っています。

ふたりともよく知ってます(笑)。2012年には雑誌の『POPEYE』もリニューアルして、若者たちの行動が大きく変わったのも大きかったのでは? 下町にある古本屋や純喫茶みたいなローカルなカルチャーがファッション的に取り上げられて、「マグニフ」さんがその象徴的な存在のひとつになったという。

中武 わかりやすい観光地やラグジュアリーな場所というより、下町の個人商店に脚光を当てる流れがきましたよね。今や神保町は〝若者の街〟と言っても差し支えないと思いますが、リニューアル後の『POPEYE』の影響はすごく大きかったと思います。

古本屋さんの

やりがいってなんですか?

「マグニフ」さんの影響で古本屋さんのイメージも大きく変わったと思いますが、弟子入り志願の若者が来たりするんですか?

中武 ありがたいことにアルバイトしたいんです、というお問い合わせはよくいただいています。でも私はあまり人に任せることのできない性格でして(笑)、今手伝ってくれている人も親戚なんです。イベントごとの際は友達や常連さんに手伝ってもらうこともあるんですけどね。なのでうちに興味をもってくれて嬉しい限りなんですが、基本的にはお断りしています。

あら、残念。

中武 でも、お断りした時にそこでプツッと連絡が途絶える人もいれば、「わざわざ返信してくれてありがとうございます」とお礼してくれる人もいる。後者であれば、ちょっとまた違う話もできるんですけどね・・・。

それは本当によくわかります(笑)! でも、実際のところなかなか大変な仕事ではありますよね? 体力もいるし、経費もかかるし。

中武 まあ、頑張ればできます。

よくセレクトショップなどでポップアップストアをされていますが、都心に搬入車を停めておくだけでもけっこうな駐車代が出ていきますよね? 古本の単価を考えると、他人事ながら大変だなあ、と(笑)。

中武 神保町もそうですが、下手したら一度に5000円かかったりするので悩みの種ですね。だから時と場合にもよりますが、イベントで利益を出すのはなかなか難しいことが多いですね。

だって今どき、本1冊送るだけでも下手したら1000円かかる時代ですからね。

中武 ポップアップストアの場合は、売上以外の意味があるかどうかを大切にしています。今まさに地元の宮崎市にある「KIMAMA BOOKS」さんで〝平成ファッション〟をテーマにしたポップアップストアを開催しているのですが(10月26日まで)、生まれ故郷にいる同世代、次世代の方々に、自分がこっちで得てきたものを還元したいという気持ちが強くあってのことなんです。

やっぱり扱う本自体を好きじゃなきゃできませんよね? だってぼくもしょっちゅう中武さんのところに資料探しに行きますが、キーワードを伝えただけで、すぐにお目当ての本を見付けてくれるじゃないですか。やっぱり仕入れた雑誌には全部目を通しているんですか?

中武 もちろんです。それをやらないと意味がありませんから。雑誌って表紙や目次をパッと見ただけじゃ中身がわからないし、むしろそれ以外の事柄が重要だったりしますよね。このブランドのこのアイテムが載ってるとか、この人がこんなことをしているとか。だからやっぱり、全部読まないと。

それはすごい!

中武 でも私は記憶力が悪いので、読みながら全部データを打ち込んでいるんです。「渋カジ」で検索したら渋カジをテーマにしている記事がザーッと出るようにしているので。

雑誌の場合、なんなら掲載されてる写真1枚を見たいがために探したりするから、それについていくのは大変ですよね。

中武 そうですね。初期の『anan』をはじめとするマガジンハウスの雑誌なんて、ファッション業界のレジェンドたちが誌面にたくさん出てきますが、いちいち名前が載っていないじゃないですか。だから見ながらやるしかないし、それが本当に重要ですよね。

その作業を面倒だと思うような人には続けられませんね。てことは、やっぱりこの仕事を続けている方は、みんな〝好き〟なんですかね?

中武 それはわかりません。好きにも色々あって、私の場合裏原系の本をたくさん集めているからといって、そういう具体的なファッションやプロダクトそのものに執着があるわけではなく、もっと俯瞰してカルチャーの源流を辿ることが好きなんですよ。大昔の『Fine』を読んで、「ここでSKATE THINGさんと藤原ヒロシさんが繋がってたのか!」みたいなことに想像を膨らませるのが面白いというか(笑)。

この仕事をやっていてしんどいと思うことはありますか?

中武 私は結構図太いのであまりないですね。ただ、古本ってほとんど1点ものなので、それが売れて出す商品がないという時がつらいです。自分は編集者でもないしものをつくれないというか、産み出すことができないというジレンマと向き合わなくてはいけないので。

いやいや、素敵なカルチャーというか、新しい価値観を産み出していると思いますよ!

中武 今まで古本の世界の中で売れなかったけれど、うちの店だから売れるというものを増やしてきたつもりではあるので、そういう意味ではつくってきたと言えるのかもしれませんが。

それがこの仕事のやりがいなんですかね?

中武 そうですね。たとえば『POPEYE』でいうと、1984年のフレンチアイビー特集号(1984年9月25号)は、服飾業界の多くの方々の語り草になっている伝説的な一冊なのですが、そういう部分を拾いあげて古書としての価値設定をしたのは恐らくウチが最初だと思います。

1991年のニューイングランド特集号(1991年9月18日号)も然りで、この号が提案しているリラックスしたアメリカンスタイルと、近年の同誌において支持されているスタイリングとの共通性を見出し、Instagramにて紹介したところ、瞬く間に入手困難のプレミア号になってしまいました。値段どうこうじゃなくて、古本を通して世の中のムードを再発見して、それをさらに提案することが楽しいですよね。

神保町はこれから

どうなっていくのか

しかし最近は、神保町の盛り上がりはすごいですよね。〝世界で最もクールな街〟なんて呼ばれているらしいですし。

中武 Webマガジン「Time Out」のランキングですよね(笑)。

特にインバウンドの方が本当に増えましたが、それっていつくらいからの現象なんですか?

中武 コロナ禍の1〜2年前から目立って増えたと思いますが、古本業界的にはそのだいぶ前からですね。古いファッション雑誌や、コム・デ・ギャルソンの『Six』(※1988〜1991年にかけて計8冊発行されたビジュアルマガジン)のようなビジュアル誌、あとは暴走族やヤクザみたいなサブカルチャー系の写真集が海外に流れていく傾向は、もう10数年続いています。

ロンドンやパリの先進的なブックバイヤーや、一流ファッションブランドのデザインチームも、そういう本を探したり買い付けに、しょっちゅうここに来ていますから。円安の影響もありますし、もはや『Six』なんて、ほとんど海外に流出しちゃったんじゃないですか?

「マグニフ」さん自体も、本当に外国のお客さんが多くなりましたよね。

中武 みんな面白がって、日本のファッション雑誌を買って行ってくれますし、本当に詳しい人も多いですよ。店内に『POPEYE』のポスターを飾ってたら、「これはKAZUO HOZUMIのイラストだろ?」なんて仰る方もいますし。90年代の日本人みたいなサブカル好きの人は、もしかしたら今や海外のほうが多いかもしれません。

そういう活況を受けて、2号店をオープンするような展開は考えていないんですか?

中武 いや、本当に今のお店を切り盛りするだけで精一杯です(笑)。他人に任せられない性格ですし。

今の市況的には、「ファッション」もさらに細分化できそうですけどね。

中武 やろうと思えばできるんでしょうけど、やっぱりひとつの店で色々やるのがいいと思うんです。グランジファッションが面白いと思えば、ニルヴァーナが載ってる音楽雑誌だってファッションとして売れるわけですし。トラッドファッションひとつとっても、日本の雑誌とアメリカやイギリスの雑誌がひとつの空間に並んでいるから説得力が生まれてくる。だからジャンルをこれ以上細分化していくよりも、カテゴリーをまたいで横軸で好きなものを繋げていく感覚が面白いんですよね。

それはまさしく雑誌編集のやり方ですよ! そうか、「マグニフ」は空間そのものが雑誌といえるのかもしれないなあ・・・。まあ、そもそも移転の準備で精一杯でしょうし、2店舗目なんて余裕はないですよね。もう次のお店の場所は決まったんですか?

中武 いや、12月中頃までには出て行ってという状態なんですが、まだ決定してはいないんですよ。目星はつけているので、決まったらお知らせします(笑)。

やっぱり神保町であることにはこだわっておられるんですか?

中武 そうですね。それが第一条件です。正直いうと、コロナ禍の前から狭くても永遠に使える物件を買いたいと思って探してはいたんですが、あっという間にどんどん高くなってしまって・・・。そこは今でも悔やんでいる点ですね。

昔からやってるお店はさておき、もはや個人でビジネスをするには家賃が高すぎる場所ですよね。この場所も建て替わったあとは、全く違う風景になるでしょうし。

中武 一階の店舗を借りられるのはそれなりの企業だけでしょうから、チェーンのドラッグストアとかになるかもしれませんね(笑)。駿河台下交差点付近も再開発の噂がありますし、今後どうなるだろうという気持ちはあります。

神保町だけの話じゃありませんが、本当に心配ですね。

中武 街としての神保町やお茶の水は、これからもずっと栄えていくことになると思いますけどね。これほど狭いエリアの中に古書店街、楽器店街、スポーツ用品店街・・・といった専門店が密集しているところなんて、世界のどこにもありませんから。

出版社、書店、古書店、喫茶店、カレー屋・・・みたいな生態系がひとつの街の中に成り立っているところが面白いですよね。やっぱり中武さんは個人的にも神保町が好きなんですか?

中武 そうですね。上京して以来ずっとここにいるから、本当にこの街が好きなんでしょうね。今は家族がいるので住まいは別の街にあるんですが、お店をこうしたいというアイデアもあるし、商品化を待っている本もたくさんあるので、許されるならここでずっと仕事をしていたいです。

「マグニフ」は古本屋の

「ベルベルジン」!?

雑誌や紙の本の文化はどんどんシュリンクしていると思いますが、中武さんは最近の雑誌に対してどんな思いを抱いているんですか?

中武 紙の雑誌という話でしたら、ご存知の通り、年々発行部数が落ちている状況があるかと思います。でも一方で、インディペンデントな出版社の発行物や、いわゆるZINEと呼ばれるたぐいの出版物については、あくまで私の感覚ではありますが、つくり手も取扱店も、以前よりも増えているような気がしているんです。

素人でもきれいな写真を撮れたり、グラフィックデザインも簡単になっているので、大きなビジネスにしようと思わなければ、雑誌をつくる作業自体は昔より簡単になっているとは思いますね。中武さんには今気になっている雑誌はあるんですか?

中武 私もよく読ませていただいている『STUDY』や『PLEASE』のような、編集者のセンスが全てのページにいきわたった雑誌は、一冊の書籍というか、作品のような読みごたえがありますよね。

面白いですよね。出版社がビジネスとしてつくった雑誌とは違う、インディペンデントならではの思想性があると思います。

中武 また、ユニクロが一時期の『POPEYE』のメンバーを集めて無料配布のマガジンを発行しているように、ブランド単独による雑誌表現の動きも見逃せません。近年ロエベが発行しているシリーズも評判を呼んでいますし、長年続いているエルメスの雑誌にも根強いファンがいますよね。

それらの雑誌は単なるカタログじゃなくて、本気で文化をつくろうとしているから嫉妬しちゃいますよ。予算が潤沢に使える上に書店で売れ行きに関係なくつくれるんだから、ブランドが本気を出して雑誌をつくったら、もうぼくたちは太刀打ちできません(笑)!

中武 インディペンデントにしてもブランド発にしても、〝スポンサーに左右されない〟雑誌には、まだ強みがあるのかもしれません。それらの雑誌も、古書としての評価をさらに上げていくでしょうね。

本当にそう思います。自分が本当にいいと思ったものを読者に届けるというシンプルな話なんですが、従来のシステムではそれがなかなか難しいんですよね〜。そういう意味で最近の紙メディアは、SNSやYouTubeに負けちゃってるんでしょうね。

中武 でもそれって物体として手元には残らないですよね? 配信者が消してしまえば存在そのものがなくなってしまうし、歴史的な評価を受ける機会も失われるわけです。

その違いは大きいですよね。

中武 あと、これを言ったら怒られるかもしれませんが、今のほとんどのウェブ媒体に、かつての紙媒体のようなクオリティがあるとは全く思えないんです。そもそもファッションだけじゃなくて、政治も含めた今のトレンドを動かしているものって、内容や表現に何の精査も試行錯誤もないような、短絡的な発信ばかりじゃないですか。・・・あ、もちろん「ぼくのおじさん」を除いてですよ(笑)!

ドキッとしました(笑)。「ぼくのおじさん」は本来の意味での雑誌をつくっている自負はあるんですが、歴史的な評価を受ける対象になれるか否かは、確かに未知数ですから。実際のところ、「マグニフ」に並んでいるような『POPEYE』や『MEN’S CLUB』のような雑誌って、1号あたり数千万円の編集費をかけて、何十人もの編集者やスタッフがつくっているので、今のメディアとはもはや別物なんですよ。そんな時代とは状況が全く違いますし、一概に今のメディア側が手を抜いているとも言えないんですが、ぼくとしては本当に手をかけてつくっていた昔の雑誌を見ると、お辞儀をしたい気持ちにかられます(笑)。

中武 なので私のお店の存在意義って、そういうメディアというもののあるべき姿を、後世に遺していくことでもあるのかもしれません。

自分がつくってきた書籍や雑誌が、時代や国籍の壁を超えてひとつの場所に並べられて、今の若い読者たちに選ばれている光景は、編集者としては少し厳粛な気持ちになりますよ! でも、そんなふうに雑誌や書籍の産業が変容していく中で、その古物を取り扱う古本屋という仕事には、まだ可能性があると思われますか?

中武 あると思いますけど、それは果たして〝古本〟としてなのかはわかりません。少し前まで掃いて捨てるほどあった90年代の雑誌が、なかなか見つからない時代ですからね。うちだってもはや片足は〝ヴィンテージ〟の世界に突っ込んじゃっていますし。

そうか、古本じゃなくて〝ヴィンテージ〟! 希少価値という意味でも、今では実現不可能なクオリティという意味でも、その表現には納得させられます。現役の編集者としては複雑な思いですが、まさに今の古着屋さんと似た状況が生まれつつあるのかもしれませんね。

中武 ああ、ちょっと前に「ここは古本屋のベルベルジンですね」って言われました(笑)。光栄ですが、そんな見方もあるのだなあと思いました。そのうち90年代の『Boon』あたりも、ガラスケースに収納されて〝アンティーク〟として売られる時代が来るかもしれませんよ。

- 新店舗が決定!

インタビュー時は未定だった「マグニフ」の移転先が決定! なんと2026年1月中旬より、すずらん通りの「東京堂書店」2階で営業することになった。現店舗での営業は2025年12月20日(土曜日)まで。